抗戰時期搶救陷區古籍諸說述評

張錦郎 國家圖書館退休人員

【摘要】以研究抗戰期間中央圖書館(今稱國家圖書館)委請上海文獻保存同志會搶救淪陷區藏書家、書肆和零星個人藏書為主題發表的專文,大部分由中央圖書館同人撰述,少數由館外人士執筆,該館的出版品也有這一主題的相關文字。中國大陸陳福康研究鄭振鐸的專書,有這一主題的討論文字;孫家晉的回憶錄提到搶救的古籍保管在上海法寶館,未運到南京的中央圖書館;謝辰生的文章提到由日本運回的古籍有的轉移到法寶館;陳君葆的日記對於中央圖書館藏書寄存在馮平山圖書館被日軍劫掠及北運北京的經過,提供了第一手資料。本文對這些論述文字或作者們運用、解讀相關史料和文獻,有持相同的看法,也有歧異的地方。其中,除中國大陸外,較少觸及法寶館的古籍下落的問題。最近中央圖書館抗戰時搶救的十多種古籍,由中國國家圖書館提供出現在南京圖書館舉辦底本的展覽會場上,這是繼《北京圖書館古籍善本書目》著錄1940年中央圖書館搜購的季振宜《唐詩》謄清本之後,再次發現中國國家圖書館藏有中央圖書館的藏書。本文企圖將自1940年初在上海搶購玉海堂藏書始,至1950年法寶館藏書啟運北京止,討論這段期間的相關文字加以評述。本文並認為法寶館的藏書能順利、迅速啟運北上,是經過事先精心策劃,這是本文特別強調的論點。由於目前缺乏充分有力的證據,如原始檔案,所以先挑選十四個提問加以闡釋。寫作的方法採自問自答的方式處理,其中有三題篇幅較長:第二問有關《玄覽堂叢書》三集的出版時間;第八問列舉研究這個主題的文獻史料,其中包括涉及古籍未運臺疑似入藏北京圖書館(今中國國家圖書館)的探討;第九問探尋中央圖書館搜購的《唐詩》謄清本何以出現在北京圖書館的善本書目。另有第四問將九號工作報告書的主要內容用表格式呈現,便於讀者快速掌握圖書館搶救哪些藏書家、藏書數量和藏書特色等。結論有四:其一,歸納前述搶救陷區古籍諸論述文字的共同缺失;其二,試論在這次搶救古籍行動中三位擔任重要角色的鄭振鐸、徐森玉和蔣復璁的功過;其三,呼籲(臺灣)國家圖書館成立一個專責單位,調查和編製抗戰時搶救的古籍未運臺的目錄或圖書清冊,並注明其典藏單位;其四,呼籲行文慎用「全部」、「全數」,「種」、「部」的用語。

關鍵詞:中央圖書館;北京圖書館;國家圖書館;文獻保存同志會;善本書;

法寶館;蔣復璁;鄭振鐸;徐森玉;葉恭綽;謝辰生;孫家晉;陳君葆;

王世襄;孤島;日本帝國圖書館

緣起

筆者曾於本刊發表過〈蔣復璁著《珍帚齋文集》補正〉、〈黃克武編撰《蔣復璁口述回憶錄》評述附校勘記〉2篇文章,其內容都約略提到過抗戰時期陷區購書一事。然而如謎團般的陷區購書一事,勾起筆者研究考證、了解真相的精神。蒐集探討陷區購書的專文及鄭振鐸相關文獻資料,在仔細閱讀、核對之後發現,各篇專文的資料有錯誤,或說法不一。於是花了近三年的時間將其整理成文,希望有助於了解陷區購書一事。

筆者退休後致力於二次文獻文章的撰寫,本次主題原來是要寫有關引文和注釋的探討,但後來發現,陷區購書一事還是必須要有人對真相作釐清。由於目前能蒐集到的相關文獻有限,無法完全解開這一謎團,希望本文能有拋磚引玉之效。

前言

常聽說「時光隧道」一詞,如果圖書館史也像是時光隧道,則中央圖書館(今稱為國家圖書館)1940年至1941年,這段歷史卻像隧道中的一團迷霧。雖然沈津說這兩年是「民國以來最大的一次購藏文獻的行動」,但是這團迷霧並未讓我們看到完整的購書始末和真相。探究或試圖解開這個謎團是我的研究目的,也是第一個動機。謎團的造成是因為當時未能留下真實的記錄,更多的見證者不講話和不講真話,加上保管檔案的機關遲遲不開放、不公布、不出版相關檔案提供研究,即使首任館長在他14篇文章中提到抗戰期間搶救善本古籍的事,也未提有十幾箱檔案可供利用。因此,會有謎團是意料中事。所以才會有部分專文說這兩年搶救的善本古籍「全部」運回南京;事實並非如此,連日本運回的一百多箱古籍,運到上海碼頭後,也有不少「祕密轉移」到上海法寶館。如今這些古籍大部分入藏於中國國家圖書館(前身為北京圖書館),難怪《唐詩》謄清本158冊會出現在《北京圖書館古籍善本書目》上,而且2012年在南京圖書館舉辦「海峽兩岸玄覽堂珍籍合璧展」的展覽會上,有中國國家圖書館提供參展的《玄覽堂叢書》的底本。蔣復璁在〈重印玄覽堂叢書初集後序〉乙文,還在說《叢書》初集有19種,續集有4種附3種,「其原書已不在國立中央圖書館現藏善本中」,他還說:「所佚之二十餘種究係由滬寄港途中所失?或存香港未返(中央圖書館)?或為運至南京而雜置普通舊籍箱中?今皆已不得而知矣」。現在可以報告蔣故館長,19種底本已知至少有10種以上典藏在中國國家圖書館了。

究竟中央圖書館在抗戰期間搶救的善本古籍有多少入藏北京圖書館,何時從何地北運,由誰策劃,由誰主持並執行,由一人決定,或有共同參與者。此問題少有人去探討追究。記得約四十三年前梁子涵先生親口告訴我,鄭振鐸買的書沒有還;當時聽得似懂非懂,他是目錄版本學家,平時沒有交往,不敢追問,如今終於明白了。再強調一次,少有人去揭開這神祕的面紗,這是我研究此一主題的第一個目的。

第二個研究動機是有鑑於機關首長和館方出版品,對於這段歷史的說法,令人覺得不可思議。舉例來說:文獻保存同志會將購書一年半的時間寫成九份工作報告書,內容不外是搶救十幾家藏書家藏書的經過,包括書的數量和書款等,搶購的對象還有書肆和零星的個人。這九份工作報告書有撰寫的體例,結構完整,條理井然,是搶救古籍最重要原始史料。有位機關首長將這九份工作報書說成「凡經九日之尋訪網羅,於是吳興張氏劉氏、金陵鄧氏、番禺沈氏諸家藏書,皆歸國有」(〈涉險陷區訪「書」記〉);另一位則說:「……組成『上海文獻保存同志會』,前後凡九次秘訪暗搜散落各地的善本古籍」(〈國家圖書館七十七周年緬懷感言〉)。這種「九日」、「九次」的說法,真是令人感慨!而館方解讀這九份工作報告書,如《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》載同志會第一號工作報告書,不寫最重要也是最先購得的玉海堂藏書,另寫其他藏書家;較離譜的是,將第八號工作報告書劉承幹(嘉業堂)誤為劉晦之(遠碧樓);「晦」又誤為「誨」。2008年建館七十年的檔案展出版特刊,也是錯誤兩次。較無法讓人接受的是同書名(《國家圖書館七十年記事》)、同時間(2003年)出版的兩部書,對1940年至1941年搜購的善本圖書的數量,一說1萬5千部,3萬種;一說4,800部,二種說法相差一萬多部。

第三個研究動機是發現諸篇專文對原始史料的掌握不夠全面,對某些一般文獻未充分加以參考利用。這是我花了近半年的時間,根據多篇專文的引用文獻(多據當頁注和夾注),加以統計、整理,得出來的結論。由於對文獻的掌握、引用和參考不夠周延,加上對同一文獻的不同解讀,諸多專文的看法、觀點和論斷,與我的論點有相同的地方,卻有不少歧異之處,於是提出拙見,請專文的作者和讀者指正。先舉六個例子權充開場白:

| 1. | 數篇專文未掌握大部分的原始史料,較多忽略鄭振鐸的日記,包括〈求書日錄〉,所以才會有因張元濟未參與實際工作,後來才有鄭振鐸加入「同志會」行列的錯誤看法。更多忽略引用一般文獻,如陳福康研究鄭振鐸的多種著作,尤其是最重要的《鄭振鐸年譜》、《鄭振鐸傳》二書。至於也具有原始史料性質的孫家晉和謝辰生、王世襄的文章,只有沈津引用過孫家晉(吳岩)的〈覺園〉乙文,其餘的專文均未引用,導致未寫出中央圖書館保管在上海法寶館的善本古籍後被中共接收,入藏北京圖書館(今為中國國家圖書館)的事實。 |

| 2. | 對同一種原始史料,未能全部閱讀,就會產生觀點的偏差,如鄭振鐸給張壽鏞的270通信,有一專文似未看完1941年10月至12月初最後兩個月的信,所以不知道以70萬元巨款購得張芹伯適園的藏書。 |

| 3. | 對多種原始史料未加以比較,就會產生不同的解讀。如:(1) 購買劉承幹嘉業堂的書款(含佣金)有三種說法。(2) 對張元濟早期有無參與「同志會」的購書,也有兩種不同的說法。(3) 對《于湖居士集》的版本,同樣是原始文獻,一說是宋刊本,一說是宋鈔本。 |

| 對一般文獻也有類似情事發生,如陳福康的《鄭振鐸傳》,對於保管在上海法寶館的中央圖書館善本古籍未運往南京的說辭,有兩種不同的說法,1994年版說「未及寄運」,2009年版卻說「有意拖延」。 | |

| 4. | 「同志會」第五號至第九號工作報告書,以及1941年5月25日「同志會」給蔣復璁的信,提到書款,會出現數字旁加一小圓圈,如「三千。元」、「二百。元」,餘類推;此即表示「千。元」即「萬元」,「百。元」即「千元」;1983年的「館慶」特刊,「千」、「百」排印成黑體字,以便辨識,仍有少數專文不察,寫錯書款。 |

| 5. | 原始文獻多次出現「劉貨」二字,指劉承幹嘉業堂藏書而言,部分專文(含學位論文)誤為劉晦之的藏書。 |

| 6. | 有時會發現原始史料是錯的,一般文獻才是對的。如鄭振鐸在《劫中得書記》序裡和〈保存古物芻議〉乙文,曾說1939年3月8日上海各報刊載美國國會圖書館恆慕義一段談話,內容是將來研究中國史學與哲學者,要「至華盛頓以求深造」,因為很多古籍都被他們買走了。這段談話,《鄭振鐸年譜》記在1940年3月8日,相差一年;國家圖書館方美芬小姐在《申報》上查到這段談話,是1940年才對,也就是《鄭振鐸年譜》才是正確的。 |

最後提到本文的寫作體例或方式,與一般論文不同,係採用自問自答,設定十四個提問,由作者自己作答。其特點是較能自由發揮,如臨時有同一主題的新文章發表,馬上可以當一個提問來評論。最近看到南京圖書館的網站有一篇與蘇精撰同篇名的文章〈抗戰時秘密搜購淪陷區古籍始末〉,如想寫些評論文字,增加一提問,就可解決。採用這種寫作方法,對撰稿者來說,較無壓力,不像寫論文受到諸多限制和拘束。其缺點是令人感覺問題與問題之間有斷層,缺乏連貫性,部分內容可能有重疊之虞。

【問題一】

自1979年蘇精發表〈抗戰時秘密搜購淪陷區古籍始末〉乙文始,至2011年盧錦堂發表〈抗戰期間中央圖書館搶救我國東南淪陷區散出古籍相關工作報告書之一考察〉乙文止,前後三十三年,專門研究和探討1940年至1941年上海文獻保存同志會和葉恭綽在香港為中央圖書館搶救善本古籍的專文,有9篇之多,包括碩士論文一篇;盧錦堂和林清芬二人各有一篇,有一半的篇幅是討論這段歷史。這些研究成果,經逐篇閱讀後,發現其涉及面相當廣泛,重要的議題幾乎都討論到了(見下列13項議題),也都有了結論。有需要寫文章再來討論這件事嗎?是否還有哪些真相尚待釐清,或需要進一步討論,或尚未討論到呢?

整理9篇專文內容所探討的議題,共13項,列出如下:

| 1. | 緣起:學者呼籲搶救藏書家散佚的藏書。 |

| 2. | 搶救哪些藏書家,其經過、費用來源、成果、成功的因素等。 |

| 3. | 特別強調劉承幹嘉業堂、張芹伯適園二大藏書家曲折的搶救過程。 |

| 4. | 介紹重要成果,如明代史料、抄校本、批校本、稿本、孤本等。 |

| 5. | 介紹文獻保存同志會的成員、扮演的角色以及努力的業績。 |

| 6. | 多篇專文特別對鄭振鐸的貢獻,著墨最多。有3篇專文的題名標題有「鄭振鐸」三個字,與蔣復璁撰文忌諱提到鄭振鐸,適成強烈對比。 |

| 7. | 介紹中央圖書館保存搶救善本古籍的原始檔案,特別介紹鄭振鐸手稿的內容。 |

| 8. | 保管在香港大學馮平山圖書館的善本古籍,被日軍劫走到日本後,運回上海的始末。 |

| 9. | 討論香港搜購、保存、轉運善本古籍的相關議題,兼及香港佚失之善本。 |

| 10. | 部分專文論及《玄覽堂叢書》的編印和出版。(沈津有討論《玄覽堂叢書》的專文) |

| 11. | 屈萬里對徐森玉攜往重慶80種善本精品的研究。 |

| 12. | 書肆、書賈在搶救善本古籍中扮演的角色。 |

| 13. | 蔣復璁、徐森玉在此次古籍搶救行動中所扮演的角色。 |

以下列出9篇專文題名:

| 1. | 蘇精,〈抗戰時秘密搜購淪陷區古籍始末〉,《傳記文學》,35卷5期(1979年11月),頁109-114;後略改題名〈抗戰時期秘密搜購淪陷區古籍始末〉,收在《近代藏書三十家》(增訂本),(北京:中華書局,2009),頁234-246。(以下簡稱「蘇文」) |

| 2. | 盧錦堂,〈從抗戰期間搶救珍貴古籍的一段館史說起〉,《國家圖書館館訊》,90年第3期(2001年8月),頁6-8。(以下簡稱「盧文(2001)」) |

| 3. | 盧錦堂,〈抗戰時期香港方面暨馮平山圖書館參與國立中央圖書館搶救我國東南淪陷區善本古籍初探〉,《國家圖書館館刊》,92年第2期(2003年10月),頁125-146。(以下簡稱「盧文(2003)」) |

| 4. | 盧錦堂,〈屈故館長翼鵬先生與國立中央圖書館在抗戰時期所蒐購我國東南淪陷區之古籍最精品〉,《屈萬里先生百歲誕辰國際學術研討會論文集》,(臺北:中央研究院歷史語言研究所,2006),頁71-92。(以下簡稱「盧文(2006)」) |

| 5. | 盧錦堂,〈抗戰期間中央圖書館搶救我國東南淪陷區散出古籍相關工作報告書之一考察〉,「第一屆東亞漢文文獻整理研究國際學術研討會」,國立臺北大學古典文獻學研究所、國立臺北大學圖書館、中央研究院中國文哲研究所主辦,2008年10月31日、11月1日;又收在《第一屆東亞漢文文獻整理研究國際學術研討會論文集》,(臺北:國立臺北大學古典文獻學研究所,2011)。(以下簡稱「盧文(2011)」) |

| 6. | 沈津,〈鄭振鐸和「文獻保存同志會」〉,《國家圖書館館刊》,86年第1期(1997年6月),頁95-115;又收在《書韻悠悠一脈香──沈津書目文獻論集》,(桂林:廣西師範大學出版社,2006)。(以下簡稱「沈文」) |

| 7. | 林清芬,〈國立中央圖書館與「文獻保存同志會」〉,《國家圖書館館刊》,87年第1期(1998年6月),頁1-22。(以下簡稱「林文(1998)」) |

| 8. | 顧力仁,阮靜玲,〈國家圖書館古籍蒐購與鄭振鐸〉,《國家圖書館館刊》,99年第2期(2010年12月),頁129-165。(以下簡稱「顧、阮文」) |

| 9. | 方國璇,〈抗戰期間古籍搶救與古書業──以鄭振鐸與書賈間相關活動為探討重點〉,國立臺北大學古典文獻學研究所碩士論文,指導教授:盧錦堂,2009。 |

【回答】

我答覆如下:9篇專文如有答案,也許是個別的答案,不一定與他人的觀點相同;即使有共同的答案或相同的結論,也不代表是正確的答案或與真相吻合。還是先請讀者看完下列我所列舉的四個例子,看我講的是否有道理,如果同意我的觀點,下列其餘十三題自問自答,就可以繼續看下去。

1. 清季振宜《唐詩》謄清本典藏在中央圖書館或北京圖書館?

一般讀者也許知道清彭定球等十人奉敕編的《全唐詩》是以清初季振宜《唐詩》為底稿(留著底子的稿本),但可能不知道《唐詩》有剪貼底稿本和謄清本2種,都是1940年和1941年上海文獻保存同志會為中央圖書館所購。前者購自曾在臺灣大學教書的蔣穀孫,蔣則購自劉晦之舊藏,有119冊;後者購自鄧邦述(群碧樓),有158冊。前者現藏中央圖書館;後者有同人說藏於中央圖書館,又有同人說藏於北京圖書館,或疑藏於北京圖書館,都是中央圖書館同人,竟然看法不同。既然是稿本,不可能收藏於兩地。目前已證實「謄清本」收藏在北京圖書館,至於如何歸北圖所有,北圖同道李致忠有一封信給周勛初教授說明原委,對李先生的說法,我持保留的態度。我的大膽假設是,如果北圖的「謄清本」書上蓋有「國立中央圖書館考藏」方章(見圖一),可證明這部書是由日本運回,在上海被鄭振鐸留下的二、三百種善本書其中的一部,上海淪陷後由中共接收,後來北運北京,再歸北京圖書館保管。詳情請見第九個自問自答。

圖一:「國立中央圖書館考藏」方章

2. 先誤嘉業堂劉承幹為劉誨之,再誤劉晦之為劉誨之。三十年來,未見有人指正。

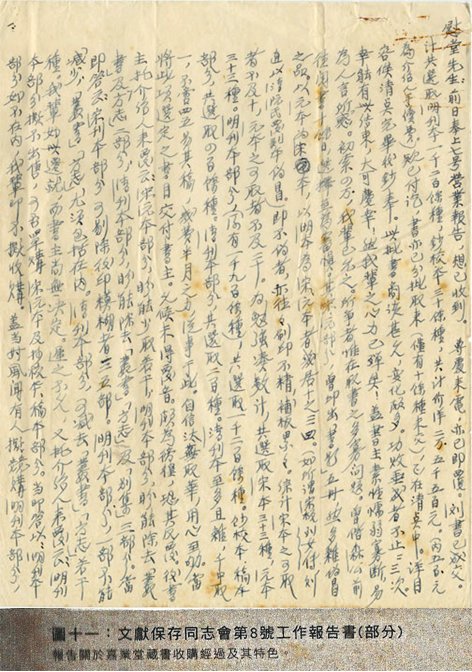

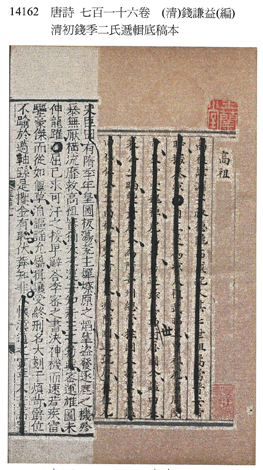

專文林清芬〈國立中央圖書館之初創與在抗戰期間的文化貢獻〉(《第三屆中華民國史專題討論會論文集》,國史館,1996年)乙文說:「民國三十年五月三日:上海文獻保存同志會函送第八號(工作)報告(書),購進劉誨之藏書明刊本一千二百餘種(經部七十八種、史記(史部?)二百五十餘種、子部二百六十餘種、集部六百餘種),另抄校本三十餘種,……」;同一作者,另一專文〈國立中央圖書館與「文獻保存同志會」〉,一字不改照抄前述專文。此明顯的錯誤有二,誤劉承幹為劉誨之,又誤劉晦之為劉誨之;再誤史部為史記。這兩篇專文的錯誤,可追溯至《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》一書,第18頁載「上海文獻保存同志會第八次(號)報告(書):購得劉誨之藏書明刊本一千二百餘種(經部78種,史記二百五十餘種、子部二百六十餘種、集部六百餘種),另鈔校本三十餘種,……」。原來,後來有關這段記載的錯誤,都是源自政府的出版品,而且是自己圖書館的出版品。即使館名改為「國家圖書館」,這段記載照錯不誤。請見《搶救國家文獻──1940-41中央圖書館搜購古籍檔案展》第9頁:「民國30年5月3日第八號工作報告書:購得劉誨之所藏書明刊本一千二百餘種(經部七十八種、史部二百五十餘種,子部二百六十餘種、集部六百餘種),另抄校本三十餘種」。同一書第51頁,除經史子集四部種數外,與第9頁的報告書文字完全相同,可見同一書連錯兩次。不過,說也奇怪,第9頁前引文後又說「報告書也特別說明嘉業堂藏書收購經過及其特色」,難道此書編者認為劉晦之是嘉業堂的主人,或認為嘉業堂藏書樓另有主人。更令人感到奇怪的是,同一書第21頁圖十一圖題為「文獻保存同志會第8號工作報告書(部分)」,圖說「報告關於嘉業堂藏書收購經過及其特色」。再對照書影第八號工作報告書首頁,第一行即說:「劉書(劉承幹)已成交。計共選取……」(見圖二)。這樣說來,書影、圖題、圖說已清楚交待第八號工作報告書是講劉承幹嘉業堂藏書已成交,總計明刊本多少種和鈔校本收多少種,共花了多少錢等。怎麼同一書的第9頁、第51頁,還將劉承幹誤為劉晦之呢?

圖二:文獻保存同志會第八號工作報告書(部分)

根據檔案編的大事記也好,以檔案展為書名的小冊子也好,都發生這種不應該發生的錯誤,令人覺得掌握檔案必能寫出正確的史實!

附帶一提,購得嘉業堂明刊本的數量,其計算單位,「工作報告」和一些專文,有的寫「種」,有的寫「部」,如文獻保存同志會第八號工作報告書、鄭振鐸給張壽鏞信和顧力仁、阮靜玲的專文都是寫一千二百餘「種」,蘇精和沈津二專文則寫一千二百餘「部」;林清芬文章有寫一千二百餘「種」,也有寫一千二百餘「部」。種和部有時通用,一種書就是一部書,有時一部書包含若干種,如《四庫全書》、《四部叢刊》、《叢書集成新編》都是一部書,卻包括很多種書。有時一種書,卻有很多部,這是指有多種版本而言,如《說文解字》,是一種書,卻有多種版本,就要說館藏《說文解字》有多少部。現代圖書館多「以一個或多個作者的具有單一書名的作品計為一種」。前述嘉業堂明刊本的數量,其計算單位,還是以「種」計算較好。

| 3. | 有多篇專文提到1940年至1941年「同志會」搶救的善本古籍,包括後來由日本運回的善本古籍,「全部」運回南京的中央圖書館。但是,仍有些文章提到保管在上海法寶館的善本古籍,有不少一直留在上海,未運到南京,在1949年以後,才由中共派員接收。至於由日本運回的善本古籍,只有謝辰生(當時是鄭振鐸的祕書,當時指1947年)一人說,仍有不少留在上海,未運回南京。(事見《中國大百科全書:文物 博物館》鄭振鐸條目)這些善本古籍,後來也是由中共接收。這兩件事,上述9篇專文,均隻字未提,蔣復璁《珍帚齋文集》也未提到上述兩批書保存在上海未運到南京事。蔣復璁對此事應有兩種看法。一是知情。蔣先生在中國大陸的朋友,應該會有人告訴他真相,蔣知道真相後一定很生氣,因為被騙了。我想這是蔣復璁對那兩年搶救古籍事,一直都不提鄭振鐸的原因(後來有稍微提一下)。一是被騙不知情。記得蔣氏還提運臺的善本書是由徐森玉挑選的,又說徐不來臺灣很可惜,因他是目錄、版本的專家,古器物、考古的專家。殊不知鄭振鐸在1949年2月到香港後,徐森玉立即帶中共地下工作人員和李芳馥(後來曾任中共的上海圖書館館長),與負責保管在法寶館未運南京的善本古籍的孫家晉見面。表示徐對兩批書未運南京知情,只是未告知蔣復璁。我想上述蔣「知情」和「不知情」都有可能。這些善本古籍留在上海,後來運北京,又歸北京圖書館收藏,北京圖書館可說是不勞而獲。這兩件事幕後主導者都是鄭振鐸。對蔣氏來說,一定無法釋懷,這是可以理解的。 |

有關前面所說有些文章提到保管在上海法寶館的央圖善本古籍未運南京事,寫此方面的文章最多的是曾在上海的中央圖書館辦事處上班的孫家晉。孫家晉曾以筆名「吳岩」寫了5篇文章提及此事,最早的一篇是〈憶西諦先生〉是1961年11月發表在《文物》第11期,先引一段話給讀者看:「西諦先生來『法寶館』的次數愈來愈少,我們幾個整理書的人也不起勁了,據說南京的圖書館當局對我們也有意見,因為理得慢,理好的書也遲遲沒有運去。生活艱苦,西諦先生給我們介紹了兼職。再後來,辦公地點搬了個家,有的人也走了。西諦先生也不去新的辦公的地方,偶而有個聯繫而已。我呢,主要精力是花在教書上,多餘的時間才去辦公地點坐一坐,看守那成百箱沒有運到南京去的書。」這些文章,後來都收在《鄭振鐸紀念集》(上海社會科學院出版社,2008年)。陳福康新版《鄭振鐸傳》也提到留在上海法寶館的古籍有不少一直未運到南京事。這些事,上列9篇專文均隻字未提,只有盧文(2003)提同志會搶救的幾部古籍出現在北京圖書館的善本書目上。(見〈抗戰時期香港方面暨馮平山圖書館參與國立中央圖書館搶救我國東南淪陷區善本古籍初探〉乙文,刊登《國家圖書館館刊》92年第2期,頁136)但盧文(2003)未明確說出至少有兩批古籍留在上海,未運往南京,後被中共接收,運到北京,交由北京圖書館保存。

至於到底上海保管多少善本古籍,以法寶館來說,孫家晉一說「近百箱」,又一說「幾百種」,未說出較精確的數字。由日運回保留在上海的善本古籍,謝辰生在《中國大百科全書:文物 博物館》上說「部分」,在1998年另乙文〈紀念鄭振鐸先生誕辰一百周年──《鄭振鐸文博文集》代前言〉說「幾百種」。

第三個事證,尚有些問題懸而未解,此事涉及兩岸關係,幸好目前兩岸已有文化交流,應可列為專題研究,調查清楚,希望早日查個水落石出。盧錦堂教授最近發表的文章,似亦有類似的呼籲。

4. 最後舉的例子,雖然不是9篇專文所講,卻出現於中央圖書館同人的文章。

文章中提到那兩年搶救的古籍,一說是「凡經九日之尋訪網羅」,一說「九次秘密暗搜」。無論是「九日」也好,「九次」也好,都是錯誤的。如果照蘇精等同人的說法,兩年的成果是善本和普通本線裝書,約1萬5千部,則每天或每次要搶購一千五百多部。兩年兩百多萬的經費,平均每天或每次要花費20萬元以上。這真是不可思議。

今先據鄭振鐸〈求書日錄〉乙文和鄭振鐸給張壽鏞的信,證明這是不可能的事。據〈求書日錄〉乙文所載,搶救之始日為1940年1月21日,「七時許起。(潘)博山來談,約定下午至孫伯淵處看玉海堂書。二時許,偕博山同赴孫處。先看目錄,不過十多部書,佳品不少。按目看書,一部部的翻閱一過。《玉海》二百冊,確是元刻元印本。……歸時,已萬家燈火矣」。1月22日,「九時,赴校,與柏丞先生(何炳松)談此事(玉海堂藏書)。他的意思,最好由菊生先生(張元濟)再去看一遍」。1月24日,「飯後,至孫伯淵處,再細閱玉海堂書。菊生先生亦來。他見多識廣,……」。1月25日,「與詠霓(張壽鏞)、柏丞先生商購玉海堂書事,決定不任流散。書價則托博山與孫伯淵磋談。博山說,伯淵已允減讓」。1月27日,「博山來電話,云:玉海堂書,伯淵已允減讓到兩萬元。與張(壽鏞)、何(炳松)二位相商,仍覺得太昂」。1月29日,「博山來電話云:孫伯淵催解決玉海堂事。當答以書價如能再減讓若干,即可成交」。1月30日,「晨起,即致函詠霓先生,述昨日交涉經過。九時,赴校又與柏丞先生談起這事。他們都主張,書價一萬七千金可以同意;此時只能先付定洋若干」。2月1日,「晨起,赴校。博山來電話,催問玉海堂書事。當與柏丞先生商定,先借數千金為定洋,餘款允於舊曆年內付清」。2月3日,「晨起,博山來電話,說,孫賈催促甚急,……決定先付給定洋三千金,餘款一萬四千金,於半個月內付清取書」。以上單是搶購玉海堂藏書,就花了九天九次以上尚未成交。再看1940年3月1日,鄭振鐸致張壽鏞信:「玉海堂劉氏書款已於前日(2月27日)交去,當即將書取來,共計二十二包」。可見單是購玉海堂藏書,斷斷續續,前後即花了三十七天。文獻保存同志會第一號工作報告書說:「自二月初以來,購進各書有可奉告者:(一)二月底購進劉氏玉海堂(劉世珩)所藏善本書,計七十五種,……計值一萬七千元,係從孫伯淵處購得,由潘博山君介紹。」事實上,非報告書上所說自二月初以來,而是1月21日即開始。

再舉購嘉業堂和張芹伯適園為例,1940年4月29日鄭振鐸函張壽鏞信,提到「嘉業堂及張芹伯(適園)二處,必須儘快設法」。前者1941年4月15日,「惟堅持二十五萬之數,經與何(炳松)徐(森玉)二公一商,已允二五之數。此事總算定局矣。」(鄭振鐸函張壽鏞信)購嘉業堂藏書斷斷續續近一年。後者至1941年10月26日,「芹(張芹伯)來此,何(炳松)先生亦來,『合同』已簽字,總算『大功告成』矣!可喜可賀!」(鄭振鐸函張壽鏞信)購適園藏書,前後達一年半之久。

從上述文字,說明「九日說」、「九次說」,都是不可能成立的。

【問題二】

2012年6月出刊的《全國新書資訊月刊》,有一篇俞小明主任的大作。文章提到中央圖書館影印善本古籍的事,首先提到的當然是《玄覽堂叢書》。文章中提到該叢書各集的出版時間和收錄的種數,初集特別列出版本。不知對這篇文章有何意見或有要補充說明的。

【回答】

首先聲明,我未見過《玄覽堂叢書》,只讀過《顧廷龍文集》(上海科學技術文獻出版社,2002年)一書所收《玄覽堂叢書》初集、續集、三集的68種提要,也看過《京都大學人文科學研究所漢籍分類目錄》一書和盧錦堂〈國立中央圖書館古籍蒐藏與整理〉乙文所收《玄覽堂叢書》初集和續集的子目。要我表示意見,只能就《叢書》三集的出版時間和各集所收子目的種數,找出蔣復璁館長和先後擔任過特藏組的兩位主任──盧錦堂、俞小明──不同或相同的看法,略表淺見。

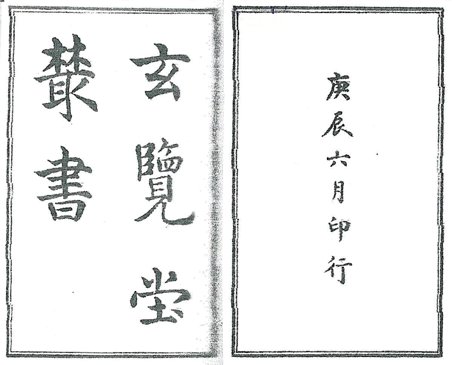

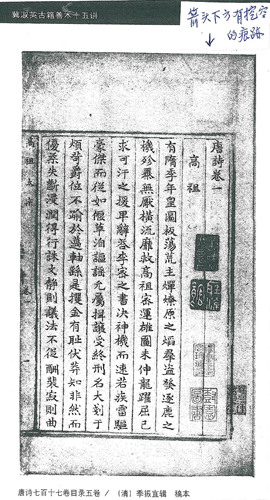

一、出版時間

蔣復璁說《玄覽堂叢書》於1941年出版,俞小明持同樣看法,盧錦堂說「民國31年間,第一批圖書33種,裝訂成120冊出版」,意思是1942年出版。中央圖書館出版過《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》,國家圖書館出版過《國家圖書館七十七年大事記》,亦說1942年;顧廷龍和沈津則說是1940年。顧、沈是根據《叢書》序題「庚辰夏」、牌記題「庚辰六月印行」(見圖三),庚辰是民國29年(1940)。問題是《叢書》初集所列9種書:《交黎剿平事略》、《九邊圖說》、《漕船志》、《海運新考》、《福建運司志》、《九十九籌》、《安南來威圖冊》、《皇輿考》、《通惠河志》,1940年還在劉承幹的嘉業堂藏書樓,「文獻保存同志會」是在1941年4月15日才與劉承幹談妥要購買嘉業堂的藏書,怎麼可能1940年就出版嘉業堂的藏書呢!蔣復璁說出版年推前一年的原因是「蓋避日方耳目也」、「推前一年,俾使此書之出版不致與蒐購之事牽涉,庶免招致無謂之糾紛也」(〈重印玄覽堂叢書初集後序〉)。陳福康編著《鄭振鐸年譜》1941年6月說:「所編《玄覽堂叢書》由上海精華印刷公司(殆商務印書館在滬印刷廠的化名)開始影印出版。叢書印成後,共10函120冊,收有關明史的珍貴古籍、抄本共34種,前有鄭振鐸化名『玄覽居士』寫的序。」同年約10月,又說:「(玄覽堂叢書)此序原署『庚辰初夏』(1940年)作,當為迷惑敵偽而署,實際當是本年(1941)秋所作。」可見1940年和1942年都是錯的。蔣復璁、陳福康和俞小明三人的說法(1941年出版)是對的。《叢書》續集,於1947年出版,大家的說法一致。《叢書》第三集則有下列六種不同的說法:

圖三:《玄覽堂叢書》書影

| (一) | 蔣復璁和盧錦堂說是大陸淪陷後出版,未有明確日期。 |

| (二) | 陳福康著《鄭振鐸年譜》說1948年鄭振鐸所編《玄覽堂叢書三集》交南京中央圖書館影印,後正式出書已在1955年7月。 |

| (三) | 陳福康在2012年8月29日答覆國家圖書館方美芬有關這個問題,說:「據我所知,《玄覽堂叢書》三集,1948年由在南京的中央圖書館影印,因當時正值內戰,未及印完,後於1955年7月由南京圖書館將已經印好的部分裝訂成書,共有2函32冊,收有關明史的珍貴古籍12種。(原計畫估計120冊)估計並沒有正式出售,大概由一些圖書館和研究單位存藏。我記得自己是在上海圖書館看到的。」此函有三個重點:1. 1948年影印,未及印完;2. 1955年7月影印好的部分裝訂成書;3. 估計沒有正式出售,只送一些單位存藏。 |

| (四) | 沈津〈佇中樞以玄覽 頤情志于典墳──談《玄覽堂叢書》〉、〈鄭振鐸和「文獻保存同志會」〉二文,說1955年7月出版,不過沈津自己說未見過此叢書。 |

| (五) | 南京圖書館網站2012年10月載《玄覽堂叢書》第三集牌記為「一九五五年七月南京圖書館裝訂」。(見圖四) |

圖四:《玄覽堂叢書三集》書影

資料來源:南京圖書館「海峽兩岸玄覽堂珍籍合璧展」

http://www.jslib.org.cn/njlib_hdtg/njlib_ntzlxs/201210/t20121019_114228.html

| (六) | 俞小明〈古籍復刻、經典再現:國家圖書館善本古籍重印出版〉乙文載「1948年再出版三集12種」。 |

上列諸說,第三、第五點才是正確的。沈津說法影印裝訂成冊可否稱為出版,值得商榷。第六說是明顯的錯誤,因為1949年2月26日人在香港的鄭振鐸寫信給顧廷龍說「玄覽堂三集事盼兄鼎力主持,如不能續印下去,則僅此四十冊亦可成書,乞商之慰堂(按指蔣復璁)兄為荷」;又,顧廷龍〈玄覽堂叢書三集提要〉文末有「去年(1948)又印三集,成三分之一,財絀,尚未裝治成冊,……1949年6月,顧廷龍記」,意思是1949年6月以前,《叢書》第三集尚未裝訂成書。

二、《玄覽堂叢書》初集、續集、三集所收子目種數

這一點就有些複雜。先說這三集子目種數的總數,蔣復璁和盧錦堂都說是70種,俞小明說是71種,多一種。個別的種數如下:

《叢書》初集,蔣復璁說是收33種;俞小明說是33種附一種,共34種;盧錦堂說是31種附2種,共33種。我據顧廷龍〈玄覽堂叢書提要〉加以計算,得32種附2種,共34種,其中《都督劉將軍傳》(明王在晉撰)一書,未見收《玄覽堂叢書》初集者有收錄。沈津的說法是31種,疑未包括2種附錄。

《叢書》續集所收種數,三人說法一致,都是21種附4種,共25種。不過,1982年重印時,盧錦堂改口說20種附3種。沈津一說21種,一說20種。我據顧廷龍〈玄覽堂叢書續集提要〉加以統計,得21種附一種,共22種。

《叢書》三集收12種,沒有爭議。這一集因多數文獻,均未見著錄子目,今據顧廷龍〈玄覽堂叢書三集提要〉,列舉如下:明缺名輯《今史九卷》;明談愷撰《平粵錄一卷》;明陳祖綬撰《皇明職方地圖表二卷》;明釋履平撰《雪竇寺志略一卷附圖》;明呂維祺增編,明章光岳、解學龍訂,清曹溶新增,錢綎續《四譯館增訂館則二十卷新增館則一卷》;明洪武三十年勅編《大明律附例三十卷附錄一卷》;明蕭世延、楊本仁、范欽編《嘉靖新例一卷》;明賈亨編《算法全能集二卷》;明缺名撰《蹴踘譜一卷》;宋缺名撰《百寶總珍集十卷》;王錡撰《寓圃雜記十卷》;明蔣孝撰《舊編南九宮譜十卷十三調南曲音節譜一卷》。

附帶一提,《叢書》初集、續集、三集共六、七十種,原書有26種已不在臺北的國家圖書館,按當時是將原書拍照後,以照片製版影印,原書應運到南京才對,蔣復璁在〈重印玄覽堂叢書初集後序〉乙文,說到這26種善本的去向,「今皆已不得而知矣。所幸有此景本在,亦屬不幸之幸矣。」有無可能如同《唐詩》謄清本的命運一樣,亦由上海北上歸北京圖書館所有呢?應不難查出。這是我要補充說明的。

【問題三】

購嘉業堂藏書書款,出現三種不同的說法。蘇文說是25萬5千元;顧、阮文說是20萬5千元,佣金5百元;沈文和盧文(2001)均說25萬元;林文(1998)未提書款。正確的金額是多少?

【回答】

答案只有一個。「同志會」第八號工作報告書(見圖二)第二、三行寫得很清楚:「共計價洋二萬。五千五百。元。(內五百。元為介紹人手續費)」按「萬」字旁加小圓圈,「萬」代表「十萬」;「百」字旁加小圓圈,「百」代表「千」;準此,「千」不必加小圓圈,即知道是「萬」。所以,答案是25萬元,佣金5千元,共計25萬5千元。如果「千」不改成「萬」,就變成20萬5千5千元,這是不通的。「報告書」遇到金額三位數,通常二位數「十」,不加小圓圈,如第七號工作報告書中有一百。二十元、二百。五十元、九百。二十元等,「十」均不加小圓圈,即表示「百」;即分別為一千二百元、二千五百元、九千二百元。不可能書款是一千二十元、二千五十元、九千二十元。這樣說來,蘇文書款是講對了,只是未注明5千元是佣金;沈、盧二人,少算5千元佣金。按,鄭振鐸1941年4月15日給張壽鏞信上說:「劉事反覆無常,……惟堅持二十五萬之數,經與何(炳松)徐(森玉)二公一商,已允二五之數。此事總算定局矣!」當時未講明佣金多少。顧、阮文有二錯,一是書款25萬元,誤為20萬元;一是佣金5千元,誤為5百元。

在此順便提醒研究者,利用「同志會」第五號至第九號工作報告書原件者,要注意書款有無加小圓圈(如萬。、千。、百。);如利用《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期「同志會」第五號至第九號工作報告書,要注意書款有無黑體字(如萬、千、百),以免發生錯誤;如利用鄭振鐸給蔣復璁、鄭振鐸給張壽鏞的信,遇到書款,要互相參照比對,不然也會發生錯誤。如1941年7月25日(沈津誤為1942年)鄭振鐸給蔣復璁信,說《于湖居士集》售1,400元,《金石昆蟲草木狀》售2,000元;實際上的書價是1941年6月30日鄭振鐸給張壽鏞的信上所說,前者是1萬4千元,後者是2萬元才對。(按此時已無工作報告書可查)

【問題四】

我用心讀過《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期(1983年)刊載「同志會」的九號工作報告書,內容包括搶救藏書家藏書成交的時間、數量、內容特點,介紹珍貴的版本、列出書單等,也都會提到價錢昂貴者,要討價、還價,還有介紹人等。這是每一號工作報告書的重頭戲。每一號工作報告書撰寫的順序,分已購(已成交)、商洽中、擬搶救的目標三部分。前者又細分藏書家、書肆和零星三項。工作進行到告一段落,會提到成果,有數據列出來。每一號會有重點報告,如第三號講購書目標,第四號講理想目標,第七號講改變購書方法,第八號講擬影印出版善本叢書,第九號講未完成的任務。所以,只要把工作報告書熟讀兩、三遍,對這一年半的整個情況,幾乎可以瞭如指掌。因為工作報告書寫得有條有理,層次井然有序。對照之下,9篇專文對十多藏書家的處理方式,就顯得粗糙多了,只是將藏書樓的名稱串起來,用不到兩行的文字就交待過去了。要知購買了多少種古籍,有多少宋元版或鈔校本,費用多少等,還不如看工作報告書。問題是刊載在《館刊》的工作報告書,有26頁之多,從頭到尾逐頁逐頁看,是強人所難,除非當研究題材。是否可用什麼簡易的方法,用幾頁的篇幅,將這一段搶救藏書家藏書的史實,概括性地呈現出來。

【回答】

答覆這個問題似有些難度,容我考慮一下,或試試看。是否用摘要式、表格式、統計圖表式的方法,將它呈現出來。就先讓我選擇用表格的方法,將讀者可能想要知道的主題或項目(如藏書種數、價錢、內容特點等),採用欄目的方式,再從九號工作報告書中找出欄目所需要的文字或數據,填在欄目內,這樣估計起來,用幾頁的篇幅,就可達成需求。即用7種欄目:藏書家名稱、種部冊箱數、內容特點、價錢、介紹者、工作報告書及時間、備注,列表如下。(見表一)

表一:文獻保存同志會工作報告書藏書家部分

| 藏書家名稱 | 種部冊箱數 | 內容特點 | 價錢 | 介紹者 | 工作報告書及時間 | 備注 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 劉世珩玉海堂 | 善本75種 | 元刊《玉海》、宋刊《魏書》、明刊本、抄校本 | 17,000元 | 潘博山 | 1號(1940.4.2) | 由孫伯淵處購得。 |

| 鄧邦述群碧樓 | 善本約三百數十種,三千數百冊,普通本近九百種 | 抄校本最多,有季滄葦輯《全唐詩》(謄清本) | 55,000元 | 張壽鏞出力最多 | 2號(1940.5.7) | 列書單83種,鄭振鐸致張壽鏞函有書目,共332種。抄本有《全唐詩》(謄清本)、抄校本《舊五代史》、批校本《春秋分紀》、《梧溪集》、紅格抄本《國朝典故》等。 |

| 鐵琴銅劍樓 | 善本67種 | 宋元明刊本、抄校本,1號20種、2號15種、3號20種、7號12種 | 8,200元(四次合計) | 1號、2號、 3號(1940.6.24)、 7號(1941.4.16) | 有書單,1號8種、2號11種、3號15種、7號5種。樓主與張元濟夙有來往。 | |

| 王蔭嘉氏二十八宿硯齋 | 一百五十餘種 | 元明刊本、抄校本 | 7,000元 | 來青閣 | 3號 | 有書單,約53種。 |

| 上元宗禮白咫園(父宗舜年) | 金石書二百二十餘種、善本近40種,元清刊本4種,明刊及抄校本66種 | 金石書 | 4,000元 500元 2,000元 | 1號瞿鳳起 | 1號、2號、3號 | 蔣復璁誤為杭州宋氏、杭縣宗氏。 |

| 杭州胡氏 | 780種 | 元刊本3種,明刊本六、七十種,餘皆為抄校本及清刊本 | 6,000元 | 中國書店金君 | 1號 | |

| 武進費念慈,費子怡為其後人 | 一千三百餘部,一萬數千冊,善本二百多種 | 善本、宋元明精刊本、抄校本、稿本、清人著述 | 3萬元 | 李拔可直接商談成交 | 4號(1940.8.24) | 列書單約99種。鄭振鐸致函蔣復璁謂一百餘箱,元明刻本及抄校本二百餘種。 |

| 劉晦之遠碧樓 | 宋刊本8種、元刊一種、汲古閣刊本、士禮居抄本 | 宋刊本《中興館閣錄》、《續錄》、宋刊本《續吳郡圖經》、宋刊本《新定續志》、宋刊本《唐僧弘秀集》、宋刊本《五臣文選》、宋刊本《廣韻》、宋刊本《禮記》、《聖濟總錄》等 | 56,000元 | 王浡馥、李紫東二人經手 | 4號 | 列書單。1940年8月7日鄭振鐸致張壽鏞函謂:「此數書經細細翻閱,實為國寶。……此數書皆可謂『甲』中之『甲』者!」1941年5月21日鄭振鐸致蔣復璁函謂:「劉晦之尚有宋元本及黃跋二三十種。」 |

| 鄧秋枚風雨樓 廣東順德 | 750種,9千冊(點收時715種) | 以明刊善本、抄校本、叢書居多,不少禁書 | 31,500元 | 陳乃乾 | 4號、 5號(1940.10.24) | 列書單,初索6萬元。 鄭肇陞誤為番禺沈氏風雨樓。 |

| 嘉興沈氏海日樓 沈寐叟海日樓1940.8.26 | 4號數種、5號76種、6號二百餘種、7號不詳 | 明代史料、天一閣舊藏18種、元明刊本。未見央圖(國圖)、林清芬所說有海源閣舊藏 | 四次合計約36,700元 | 中國書店郭君 | 4號、5號、 6號(1941.1.6)、 7號 | 蔣復璁、鄭肇陞、林清芬、《國家圖書館七十年記事》均誤為番禺沈氏。1976年筆者也寫過番禺沈氏,刊登《幼獅學誌》13卷1期。 |

| 張蔥玉韞輝齋 | 善本書一百餘種、抄校本12種 | 有書單 | 35,000元,又350元 | 中國書店 | 1號、6號 | |

| 劉承幹嘉業堂 | 明刊一千二百餘種、鈔校本36種 | 明刊本中,經部78種、史部二百五十餘種、子部二百六十餘種、集部六百餘種。「史」「集」二部最具特色,多明代史料、明鈔本 | 25萬5千元(含佣金5千元) | 施韵秋佣金5千元。嘉業堂與張元濟關係良好 | 8號(1941.5.3) | 列書單約346種。《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》及檔案展、林清芬等,均誤為劉晦之(又誤「晦」為「誨」)。多天一閣、抱經堂舊藏。 |

| 張芹伯適園 | 善本書一千二百餘種。(總數約一千五百餘種,則普通本線裝書約300種左右) | 最精之品,總在五、六百種以上,多宋元刊本,黃蕘圃校跋書在百種以上,明鈔本多上品 | 70萬元 | 1941年5月21日鄭振鐸、何炳松、張壽鏞致蔣復璁函 | 5月21日列善本書單87種,計經部9種、史部13種、子部24種、集部41種。5月21日函,與同月25日「同志會」函蔣復璁內容完全雷同。 | |

| 陶湘涉園 | 八十餘種 | 明版書明人別集最多 | 4,000元 | 2號、3號 | 列書單,約46種。 | |

| 李氏書 | 一百三十餘箱,一萬數千冊 | 均有用之參考物,如九通、廿四史及清代所刊史、集等 | 3,600元 | 傳薪書店 (1號工作報告書) | 2號 | 《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》、檔案展、林清芬1996年、1998年,均誤為鄧邦述群碧樓,殊欠妥。 |

| 程守中 | 地圖六百餘種 | 多參謀部所印行之地圖墨本、彩繪本 | 4,800元 | 中國書店 | 4號 | |

| 合肥李氏書 | 14種,2,442冊 | 明刊本徑山藏2,243冊 | 6,770元 | 漢文淵書肆 | 6號 | 補以前所購之未備,多劉目所未有。 |

| 徐氏積學齋 | 善本書20種 | 多明刊本,有書單列14種 | 5,300元 | 7號 | 中央圖書館收藏部分參見蘇精〈徐乃昌積學齋〉乙文。 | |

| 李思浩書 | 二批共24種 | 多普通應用書,補前所未備,亦有善本 | 5,000元 | 不經書賈 | 9號(1941.6.3) | 有書單五、六種。鄭振鐸函張壽鏞列24種。 |

| 張元濟涉園 | 12種 | 唐宋寫本,宋刊本、元刊本為主,明刊本3種 | 三次共36,000元 | 7號、8號、 9號 | 三次均有書單。央圖(國圖)等六單位寫唐宋寫本、刊本精品5種。後者宜改為宋刊2種、元刊一種。 | |

| 蔣穀孫(其父蔣汝藻傳書堂、密韵樓) | 1種24套119冊,另有宋刊《于湖居士集》 | 季滄葦《全唐詩集》底本(百衲本) | 8,000元 14,000元 | 張蔥玉經手《于湖居士集》 | 7號 8號 | 季滄葦(振宜)《全唐詩集》底本原為劉晦之物,前曾議價未諧,為蔣氏所得。 |

此外,沈文說抗戰時,江南有不少藏書家,如張氏適園、潘氏滂喜齋等家的圖書,凡有散出者,大都歸為國有,應該是包括中央圖書館在內。鄭肇陞〈國立中央圖書館五十年〉乙文,說吳縣潘氏滂(誤為旁)喜齋等所散出的精善本,央圖也蒐羅不少。謹查1941年5月21日鄭振鐸函蔣復璁信有「滂喜齋潘氏,……則精品極多,尚能保守不失」。同年6月3日「同志會」第九號工作報告書有「滂喜齋之宋本數種(潘博山君有出讓意)」。又1942年或1943年的8月20日鄭振鐸致蔣復璁函「最近滂喜齋(潘祖蔭)物已陸續散出,嘗與聖翁(徐森玉)詳商再四,擬向此間友人借資十萬,購其萬不得失之『國寶』十餘種,不知能如願否。」再查1941年12月初以前鄭振鐸函張壽鏞信,均未查出有購滂喜齋藏書的記錄。由以上文字說明1940年至1941年前後,未購得滂喜齋藏書,所以,我未能把它列在表上。

【問題五】

1940年至1941年間,花了二、三百萬元以上的國幣,究竟搜購了多少善本古籍?公私記載,說法不一。連總數都不清楚,更不要說按類別(如經、史、子、集分類)或版本(如宋刊、元刊、抄本等)將細目統計出來。從1940年1月底即進行搜購玉海堂藏書,迄今逾七十年。今年(2013)是八十年館慶,該如何向社會大眾、學術文化界交待這兩年「民國以來規模最大的一次購藏文獻行動」呢?

【回答】

前兩年我就寫過蔣復璁館長說這兩年搜購了多少種書,一說是「一共收購了四、五萬冊」,一說是「購進之舊籍不下十餘萬冊。半屬善本」,意思是善本四、五萬冊。圖書館員的基本常識是古代書籍的計量單位是「卷」,現代圖書的計量單位是「種」和「部」,「冊」是最不科學的圖書、期刊的計量單位。假如圖書館藏有《傳記文學》合訂本80冊,《東方雜誌》合訂本100冊,共180冊,那麼圖書館只能說有兩種期刊。如果說這兩年買了四、五萬冊善本書,不說多少種、多少部,是欠妥的。《國家圖書館七十年記事》一書,也有兩種說法:1. 「本館在上海『文獻保存同志會』協助下,搜訪所及,近在蘇杭,遠至北平,至結束,約得書四千八百多部,共用了兩百多萬元」。2. 「戰事發生期間,為防止古籍善本流出國外,經與中英庚款董事會商洽,由該董事會撥款補助,並獲教育部首肯,在香港委請中英庚款董事會葉譽虎董事、上海委請暨南大學何炳松校長與光華大學張壽鏞校長主持收購善本圖書(後轉由鄭西諦辦理),計前後購得珍善本古籍一萬五千餘部、三萬餘種。本項工作除原中英庚款董事會應撥國立中央圖書館的建築費全部用罄外,教育部續撥款200萬元」。先不說這「三萬餘種」聳人聽聞的說法,由來已久,已快逼近蔣復璁所說的四、五萬冊了。比較奇怪的是,同一部書卻出現兩種截然不同的數字,令人大惑不解。前者說四千八百多部,也未說明是善本書或普通本線裝書,如果是包括兩種古籍,未免太少了;後者寫珍善本古籍一萬五千餘部,杭立武在五十周年館慶特刊的《館刊》上,也是說一萬五千多部,意思是善本書加上普通本線裝書(古籍)。不知國家圖書館是不是根據杭立武的說法,還是將蘇精所說善本4,864部,加上普通本線裝書一萬一千多部加起來的總數。

以下列四位同人的說法:

蘇精:「勝利後,從三十五年(1946)起,這些藏匿上海的古籍陸續從法寶館等處起運入京,連同先前空運重慶的、自日本歸還的、以及從香港尋回的一併計算,單是甲乙兩類的善本古籍就有四千八百六十四部,共是四萬八千多冊,普通本線裝書更多,有一萬一千多部」。蘇精在〈張壽鏞約園〉乙文說「在上海搶救淪陷區古籍的任務,從二十九年(1940)初到三十年(1941)底,共搜購一萬五千餘部左右」(《近代藏書三十家》),又是另一種說法。

盧錦堂:在4篇專文中,說法大同小異。一說搜購珍貴古籍四千八百多部,一說「這批善本書約共四千八百餘部」,一說「購得善本48,000多冊」,一說「卻適時購置善本古籍4,864部,48,000餘冊」。盧先生似未提到普通本線裝書的數量。

顧力仁、阮靜玲:善本古籍近五千部,普通古籍逾一萬部,約計16萬冊。阮靜玲編《搶救國家文獻──1940-41中央圖書館搜購古籍檔案展》一書中說不到兩年時間,冒險購得善本4,864部,四萬八千多冊,這是採用蘇精的說法。

館外人士也有多種不同的說法:

張壽鏞(「同志會」成員):在俞信芳著《張壽鏞先生傳》(北京圖書館出版社,2003年)正文前圖版〈張壽鏞約藏碑記〉說:「抗日戰爭期間,與著名藏書家張元濟、鄭振鐸等為祖國搶救珍貴古籍萬餘種。」第148-149頁說:「這兩年裡,購買了善本古籍三千八百餘種。其中,宋、元刊本三百餘種。」

鄭振鐸(「同志會」成員):在1949年錄龔自珍詩字幅稿有「抗戰中為國家得宋元善本明清精槧一萬五千餘種」。此數字似不單指善本書,不然,鄭振鐸〈求書日錄〉乙文所說,除了列入國寶之林最珍貴的八十多種外,「其餘的明刊本,抄校本等,凡三千二百餘部,為我們二年來心力所瘁者,也都已陸續的從郵局寄到香港大學,……」。兩者比較未免落差太大。因為1941年1月6日同志會第六號工作報告書已統計一年來的成績單是甲乙善本書三千餘部,二萬九千餘冊。1941年3月13日鄭振鐸致張壽鏞函,已說所購善本書已達3,800種左右,「可抵得過北平圖書館四冊『善本目』之三千九百種矣!」同年10月底又購得適園藏書,加上1941年6月以後,書肆或零星購得者,保守估計,兩年善本書搜購一定在4千種以上。比起下列沈津、劉哲民、陳政文、謝辰生、葉公超、杜澤遜、周武等所說三千八百多種,或陳福康所說4千種左右,都還要多。

現在輪到我的看法,我曾根據「同志會」第一號至第九號工作報告書,以及1941年6月2日鄭振鐸致張壽鏞函中,談到購書部分,加以統計,計得藏書家9,044種,書肆1,195種,零星購買314種,其他2種(幾百冊),共計10,555種,含善本書及普通本線裝書。上述藏書家,尚不包括:李氏不寫種,只寫一萬數千冊,一百三十餘箱。如按照九號工作報告書中購得藏書家藏書數加以統計,第四號工作報告書購得藏書家2,559種,第二號工作報告書1,299種,第八號工作報告書1,266種,第一號工作報告書1,107種。1941年6月3日以後,零星購書不多;其中以10月底購得適園藏書最為重要。至於數量的多寡,迄未能從鄭振鐸給張壽鏞或蔣復璁信中找到答案,只有11月鄭、張、何三人給蔣復璁信上說已點收黃(丕烈)跋書一百又一種;11月27日鄭振鐸給張壽鏞信上說已點交一千一百餘種。

附帶一提,這兩年政府和管理中英庚款董事會為了搶救陷區古籍,花費了三、四百萬元國幣,交出的成績單就是買了多少種(部)善本古籍,要有個數據。照道理說,圖書館擁有這方面的檔案、書信等原始史料,只要加以整理、統計,即可向社會公布,尤其是善本書部分,「善本書目」都出版兩、三次,其底稿應會注明「來源」,只要加以統計,就可得到搶救了多少部(種)具體的數字。令人感到遺憾的是,多年來都是引用蘇精先生的文章中未注明出處或資料來源的「4,864部」,這是私人撰述又非刊登政府出版品的文章,公布這種數據是屬於政府機關的圖書館的業務和職掌,圖書館加以引用是欠妥的。最近還看到圖書館出版的一部善本書圖錄,其序文說「搶救4500餘部(一說4864部)的古籍」,這句話欠妥之處有:1. 同時講兩組相差三百多種的數據,一是約數,一是有個位數的,令人感到突兀;2. 「古籍」是泛指一般古書,包括普通本線裝書,「4,864部」是專指善本書,不能代以「古籍」二字;3. 「4,864部」宜由公家來認定,由業務單位來公布,不能先由私人來宣布,這涉及職業道德。何況這種要有真憑實據的數字,政府機關怎可引用私人的著述!4. 這兩年搶救的善本古籍,不可能有具體的數據,因為被中共接收的部分,不知數量有多少,連承辦的鄭振鐸自己都說「抗戰中為國家得宋元善本明清精槧一萬五千餘種」,也是一個大概的約數。個人覺得圖書館只能就遷臺部分加以統計,至於兩年的成績單,提出一個大約的數字即可。

【問題六】

文獻保存同志會共有九號工作報告書,第九號截止於1941年6月3日;6月4日以後,至12月5日太平洋戰爭前,「同志會」未見寄工作報告書給蔣復璁。這段期間,搶救多少藏書家和書肆的藏書,搜購哪些個人的藏書,經費花費多少;又,商洽中,尚未談妥的藏書家或書肆有哪些?又,第九號工作報告書所提未達成的目標,後來有達成嗎?這些問題是否可根據鄭振鐸給蔣復璁和張壽鏞的信,加以分類整理,依照九號工作報告書的體例,擬一工作報告書,姑妄稱之為第十號工作報告書。

【回答】

真抱歉,我只能編這一段時間的大事記,也是根據鄭振鐸的書信集。大事記按時間排列,有時採用紀事本末體。時間自1941年6月2日起,至1941年12月2日止。其中涉及《南雍志》、《詩經世本古義》、《七十二家集》三筆書款,照錄鄭振鐸給張壽鏞的記載。

6月2日 擬寄郵包257件至港暫存(皆嘉業堂藏書),運費1千元。按「同志會」第八號工作報告書說劉(承幹)書已成交,計共選取明刊本一千二百餘種,鈔校本三十餘種,共計價洋25萬5千元(內5千元為介紹人手續費)。

6月3日 寄上海文獻保存同志會第九號工作報告書。這是最後一次工作報告書。按第一號工作報告書於1940年4月2日寄出。

6月16日 劉晦之書已被平賈王晉卿購去。按「同志會」曾購劉晦之宋元精本9種,費5萬6千元。1941年5月21日鄭振鐸致函蔣復璁說劉晦之尚有善本書(宋元本及黃跋本)二、三十種。

6月19日 嘉業堂書分五批寄港(除少數抄校本及須重印者外)。22日又稱,均已寄出,共1,710(郵)包。

6月24日 《本草圖譜》(金石昆蟲草木狀)及《于湖集》購得,「當可抵得過劉晦之書矣」。按30日付款,《本草圖譜》2萬元,潘博山介紹;《于湖集》1萬4千元,張蔥玉介紹。又按《于湖集》係宋嘉泰刊本,承國家圖書館孫秀玲小姐告知《台灣公藏善本書目書名索引》,誤為嘉定刊本。同日擬增聘商務印書館沈志堅幫助編目。

7月12日 鄭振鐸函張壽鏞,略謂「前昨二日偕森公(徐森玉)往閱寶禮堂潘氏書(潘宗周,1867-1939,哲嗣潘世茲),極為得意,書凡一百二十種左右,皆宋板也。……極精美,以宋板論,蓋不在南瞿北楊下也」。按大陸淪陷後,寶禮堂善本宋、元刊本106種,由潘世茲捐贈北京圖書館,書由徐森玉哲嗣徐伯郊由香港運到北京。

7月22日 徐森玉明日南行,託帶之書,已趕理就緒。按所帶的珍本有80種,502冊,其中即有《全唐詩》底本119冊。80種書單見盧錦堂〈屈故館長翼鵬先生與國立中央圖書館在抗戰時期所蒐購我國東南淪陷區之古籍最精品〉乙文所附。

8月4日 徐積餘囑其公子交來安徽志書百餘種,索萬金以上,其中孤本不少,未購。9月4日鄭振鐸致函張壽鏞說「徐氏方志事,已絕望」。

8月16日 張蔥玉介紹張芹伯適園藏書,全部共索75萬元,8月26日減為62萬5千元。後又變卦70萬元。10月7日徐森玉自渝來電「芹貨決購,款即全匯」。按10月28日晨「蔣慰堂(復璁)兄已匯來七數(70萬)」。

8月22日 來青閣送來宋余仁仲本《禮記》,索價1萬2千元;8月29日改為1萬6千元,未購。

8月29日 鄭振鐸檢討近日購書失敗之原因有二:

一在對市價估計太低,每以為此種價錢,無人肯出,而不知近來市面上之書價,實在漲得極多極快,囤貨者之流,一萬二萬付出,直不算一會事。而我輩則每每堅持低價,不易成交,為囤貨者造成絕好之還價機會。誠堪痛心!二在我輩購書,每不能當機立斷,不能眼明手快。每每疑不決。而不知,每在此千鈞一髮之際,便為賈人輩所奪矣!亦緣我輩不敢過於負責之故。往者矣,不必再談矣!談之,徒惹傷心!將來,當有以自警、自勵矣!

9月18日 張壽鏞所藏之《南雍志》,明黃佐撰,鈔本,售與「同志會」,售1千2百元。按中央圖書館善本書目有著錄此書。

10月8日 購得明刊本《詩經世本古義》16冊,價320元。

10月22日 買下《皇朝編年》30冊,已驗收。

10月26日 購張芹伯書簽合同,在鄭振鐸家進行,在場還有何炳松。共費70萬元,10月26日付10萬元,31日付30萬元(才能取得黃跋書),11月6日再付15萬元,12月1日付10萬,餘款5萬未見付款的記錄。

11月15日 付邃雅齋《七十二家集》2千元。

11月19日 購張君晚清史料及文學書一批,計價5千元。按11月15日已提及此事,謂「張君搜集晚清史料十餘年,有目一鉅冊」。

12月2日 鄭振鐸致函蔣復璁,對買到張芹伯藏書,感到很滿意,信上說「芹貨點收,將次完竣,佳品繽紛,應接不暇。靜夜孤燈,披卷相對,別有一種異香溢出冊外,誠足自喜自慰矣」。對未來也充滿希望,信上又說「我輩有此一批宋本加入庫中,頓添無窮生氣,若再得瞿、潘、楊所藏,則恐不僅人間第一,亦且遠邁天祿琳瑯而上之矣。三百年來,殆將以吾『藏』為最鉅觀也!姑妄懸此鵠,或不難實現也」。六天後(12月8日)不幸的太平洋戰爭爆發,一切的希望都破滅了。

【問題七】

文獻保存同志會成員有多少人?林文(1996)說成員有張壽鏞、何炳松、鄭振鐸、徐鴻寶、葉恭綽、蔣復璁,「以上六人皆是目錄學及版本學專家,並以保存古籍為職志,是以使此次在淪陷區冒險搜購古籍的行動,發揮最大的效果」。林文(1998)說重要成員,張壽鏞、何炳松、鄭振鐸、徐鴻寶、葉恭綽五人,再加上蔣復璁,「六人皆是目錄學及版本學專家」。二文所列名單完全雷同,只是1998年成員前加「重要」二字。

沈文先提出五人名單:張元濟、張壽鏞、何炳松、鄭振鐸、張鳳舉。再提到「文獻保存同志會」的辦事細則由鄭振鐸所擬。

蘇文說由張元濟轉約何炳松、張壽鏞、李拔可等人商量進行,組成「文獻保存同志會」,推定兩張(張元濟、張壽鏞)一何(何炳松)為委員,負責上海方面的搜購。「後來因為張元濟並未參與實際工作,而由暨南大學的文學院長鄭振鐸(西諦)加入。香港方面始終由葉恭綽負責」。另外,徐鴻寶(森玉)兩度從後方至滬港兩地協助工作。

盧文(2011)最新說法,張元濟、張壽鏞、何炳松、鄭振鐸、張鳳舉等組成文獻保存同志會。名單與沈文同,只是張鳳舉後加「等」字。

顧、阮文說:「鄭振鐸身在上海淪陷區,與張壽鏞、何炳森(松誤為森)、張鳳舉等人共組『文獻保存同志會』」。

以上五種說法,略有不同,或大同小異,你的看法如何?

【回答】

我認為此問題還是要從鄭振鐸的〈求書日錄〉中找答案,該文(1940年)1月19日說:「(張)鳳舉與予,負責採訪;菊生(張元濟)負責鑒定宋元善本,柏丞(何炳松)、詠霓(張壽鏞)則負責保管經費。」鄭自己說:「予生性好事,恐怕事實上非多負些責不可」。這說明當初成員只有五人,可見沈文最接近事實,只是從後來的文獻看出張鳳舉並未參加。1940年底,徐森玉由渝來滬,參與搶救古籍的「負責運輸」「點收善本古籍」,參與嘉業堂「閱其宋元本」、「分批閱明刊本」、「閱其鈔本、稿本」,後來「欣然允諾」「協助採購」,答應後隔日,即「赴中國書店金君宅中觀海日樓書」,再隔一日,即與鄭振鐸共同「選定合肥李氏書十種」。可見其任務與鄭振鐸相同,理應視同同志會成員之一。所以,劉哲民在《搶救祖國文獻的珍貴記錄──鄭振鐸先生書信集》前言說:「1940年年底,教育部又派故宮博物院古物館館長徐鴻寶(字森玉)間道來滬。徐為國內著名文物、版本鑑定專家,除負有使命外,並留滬協助鑑定收購善本工作,對運送圖書去香港轉赴內地多有勞績。」此段文字似亦可解讀,劉亦贊成徐為後來加入的「同志會」成員之一。如果此說能成立,則答案是1940年初同志會成員有五人,年底加一人,成為六人。再回頭看看上述五種說法,沈、盧二文最接近事實,林文(1996,1998)有嚴重疏失,其他說法就請讀者自己核對。

有一點需要補充的是,成員之一何炳松的學歷,蘇文說何炳松曾得美國普林斯頓大學政治學博士;林文(1996)說是政府學博士。我檢尋多種文獻,如秦賢次〈何炳松〉(刊登《民國人物小傳》第2冊,傳記文學出版社,1977年),金兆梓〈何炳松傳〉(載《商務印書館九十五年》),均說是得碩士學位;沈文介紹「同志會」成員學歷時,亦說是碩士學位。未知蘇、林二人所說「博士學位」的資料來源為何。

【問題八】

如果要以1940年至1941年上海文獻保存同志會搶救淪陷區(含香港)古籍的經過、始末為研究主題,可否提供一份參考文獻或傳統所說的原始史料和一般文獻,以供讀者蒐集資料,當做研究的基礎。又,運用這些史料文獻時,要注意哪些事項,才不會發生研究上的偏差?閱讀多篇專文,也看了這些專文的注釋,幾乎都有引用同志會的九號工作報告書,卻得出不同的答案,癥結和關鍵何在?

【回答】

要我提供參考文獻就免了,將9篇專文的當頁注或文後注,以及文章後的參考文獻,加以整理,就可得出數十種專書、單篇論文和檔案文獻,這就夠研究所需了。我是不喜歡這種書目的,因為有些專文引用的文獻,本身某些數據、觀點是有待商榷的,甚至是錯誤的,未加求證就引用,是欠妥的。我還是按照傳統的分類法,分成原始史料和一般文獻。我只列少量的文獻,因為我覺得數量多少不是重點,重要的是對文獻的精讀、用心讀,疑點要用心查證、多比較、多懷疑,文獻不要只讀一半,對注釋和引文要一一去求證。要做到會有兩種副產品產生為止。第一種是編一連串的大事記,最重要的是這兩年(1940-1941)的搶救古籍大事記。編大事記是很不容易的,我看過國家圖書館的〈搜購古籍大事記〉(《搶救國家文獻──1940-41中央圖書館搜購古籍檔案展》),共收20筆;單是同志會的工作報告書就占了9筆,幾乎占了一半,其中寫錯的地方占了四分之一,這是很嚴重的事。這兩年最重要的兩件大事是購得嘉業堂和適園的藏書,書款近百萬,善本古籍2千種以上,卻未見大事記有記載;其他還可編多種大事記,如:法寶館大事記,鄭振鐸、徐森玉、孫家晉、謝辰生的大事記等。

第二種副產品是將九號工作報告書,以藏書家為中心,製成表格,表格包括的項目有:藏書家名稱、購得善本古籍的種數(或部數、冊數)、購得古籍內容的特色、書款、介紹者、第幾號的工作報書和報告日期、備注。除外,還可編對照表,如對陳福康著《鄭振鐸年譜》新舊版說法不同的對照表,陳福康對同一件事在《鄭振鐸年譜》和《鄭振鐸傳》說法不同的對照表等。

現在我將這幾種原始史料和一般文獻,加以介紹,因篇幅過長,希望有時間來答覆、掌握史料後如何運用才能避免研究上的偏差,而得到正確的結論。

一、中央圖書館檔案

據林清芬〈國立中央圖書館與「文獻保存同志會」〉乙文,「三、國家圖書館珍藏『文獻保存同志會』重要原始史料」所載,同志會(1940-1941)搶救陷區善本古籍的檔案大部分收藏在中央圖書館,列有「搜購古籍檔案」、「鄭振鐸手稿檔案」兩部分。前者有九卷,包括「中央圖書館在抗戰時期搜購古籍相關的史料外,亦涵蓋日後這些善本古籍的裝運、寄存、遺失及歸還等等資料」,該文曾介紹其大致內容:

| (一) | 有關搜購、裝運、寄存及整理圖書目錄方面(如〈國立中央圖書館在香港遺失之善本圖書目錄〉、〈日本所掠書目中本館裝箱書目所無之書(目錄)〉、〈日本歸還我國立中央圖書館善本書第一批清單〉(民國三十五年六月一日)、〈日本尚未歸還之國立中央圖書館戰時被劫善本圖書目錄〉等)。 |

| (二) | 有關中央圖書館公文文件方面(如呈教育部文件、檢呈「上海文獻保存同志會」歷次購書報告、購書目錄、善本書目、工作報告及報告圖書匯款、裝運、寄存等情形)。 |

| (三) | 有關管理中英庚款董事會公文(包括致中央圖書館函件、致蔣復璁函、致葉恭綽函等)。 |

| (四) | 有關教育部公文文件。 |

| (五) | 有關蔣復璁館長函件。 |

| (六) | 有關「文獻保存同志會」成員文件(如致蔣復璁函、致屈萬里函,張壽鏞、何炳松、徐森玉、鄭振鐸致蔣復璁和朱家驊電文等)。 |

| (七) | 有關管理中英庚款董事會成員文件。 |

| (八) | 有關故宮古物館館長徐森玉文件。 |

至於鄭振鐸手稿檔案,「顧名思義,該檔案大皆為鄭振鐸之手稿,內容主要是有關搜購古籍之事」。共分三卷,第一卷係鄭振鐸寫給當時中央圖書館蔣復璁館長的信函,編號甲一至甲五十三號及乙一至乙八號;第二卷及第三卷有數十封鄭振鐸寫給蔣復璁館長的書信。另有何炳松、張壽鏞、鄭振鐸三人聯署的信。此外,有兩封鄭振鐸寫給徐森玉(徐鴻寶)的信,以及幾封蔣復璁館長寫給何炳松、張壽鏞、鄭振鐸的信,似未歸入鄭振鐸的卷宗。

以上介紹中央圖書館的檔案內容,全部引用林清芬的大作,以前似未見過館方公布這樣詳細的檔案內容。多年前,看到館藏鄭振鐸給蔣復璁的二十多封信,竟然刊登北京圖書館的《文獻》,還連載三期,不勝駭異,因為國內未見過有刊物刊布這些書信,我身為中央圖書館資深退休人員,想要研究與館外人士同一主題,需要利用這批檔案,卻遭婉拒。

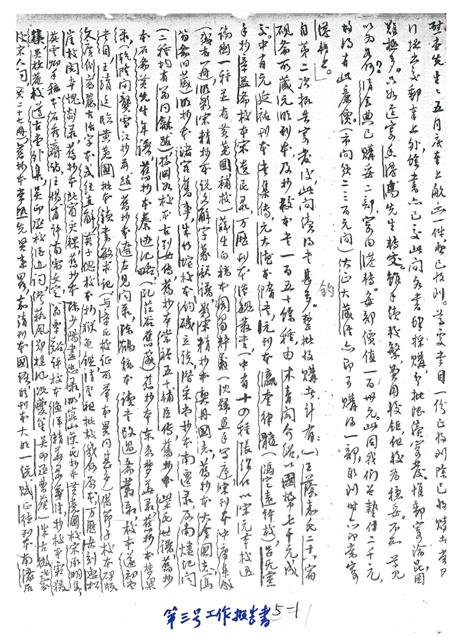

二、文獻保存同志會第一號至第九號工作報告書

同志會把在上海陷區搶救善本古籍的經過,寫成九號工作報告書,寄給中央圖書館蔣復璁館長,寄出的時間分別為:第一號1940年4月2日,第二號同年5月7日,第三號同年6月24日,第四號同年8月24日,第五號同年10月24日,第六號1941年1月6日,第七號同年4月16日,第八號同年5月3日,第九號同年6月3日。「報告書」原件保存在中央圖書館,也是前述「一、中央圖書館檔案」的一部分,我把這一部分單獨提出來,是認為這是搜購古籍最重要的史料。「這九號工作報告書,少則二、三千字,或者五千多字,多則九千多字」(引林清芬1998年文)。1983年中央圖書館五十周年館慶展覽過這九號工作報告書的原件,後來刊登劉顯叔主編的《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期;2008年國家圖書館為慶祝七十五周年館慶,也展覽過原件,並將報告書首頁書影刊登展覽小冊子。方國璇的碩士論文(2009)將報告書重新打字當附錄收入。為了讓沒有看過報告書「真面目」的讀者也能「大飽眼福」,我將距今四十二年前影印的報告書刊登於本文中。所以挑第三號,是因為報告書上將書名《釣磯立談》中的「釣」字誤寫為「鈞」(按《館刊》新16卷第1期和方國璇論文,均有改正,很難得)。惟也是第三號工作報告書,書名《讀書改過齋叢錄》,《館刊》新16卷第1期把書名中的「書」誤為「堂」。(見圖五)

圖五:第三號工作報告書(部分)

我深信:如果要研究1940年至1941年同志會搶救淪陷區古籍的經過、始末的文章,引用文獻排名第一的應該是這九號工作報告書。林清芬(1998)說這九號工作報告書「內容詳盡又有系統。因為這些報告,乃是『文獻同志保存會』(文獻保存同志會)的成員,向委託他們搜購古籍的單位,即『國立中央圖書館』、『教育部』及『管理中英庚款董事會』,所作的正式工作報告,……比之其他史料或私人書信及回憶錄,有其不同之處」。林文(1998)所言甚是,至於所說「有其不同之處」,應該是指報告書的特色而言。我曾比較工作報告書和鄭振鐸給蔣復璁和張壽鏞的書信,覺得工作報告書最大的特點是有撰寫體例,每一號工作報告書都先分成已購(已成交)、進行中、待購三部分;各部分再細分藏書家、書肆和零星(個人)三部分。其中已購藏書家是九號工作報告書的主體部分,內容先介紹搜購多少種(部、箱、冊)、版本、內容特色、書款,最後列舉書名(含作者、版本、冊數等)。我曾對報告書中成交的藏書家彙整列表,注明是第幾號工作報告書購進,由誰介紹,或直接與藏書家搜購,並加很重要的附注,算是文獻加工。(見「表一」)其他的特色是每一號工作報告書均有重點,如第一號有作法的宣示和態度、方法的表達。第二號講有七大藏書家所藏,均有散失之虞,尤其是二劉(劉承幹、劉晦之)、二張(張芹伯、張蔥玉)應優先設法挽救;亦提到裝箱分成三類(甲類善本、乙類善本、丙類普通書)和藏書存放地點。第三號講購書目標。第四號講國家圖書館的購書目標。第五號講擬影印孤本和善本傳世。第六號又講五項購書目標:孤本、未刊稿本、極罕見本、禁燬書等。第七號摘要報告1月至4月中從藏書家和書肆購得各書,其中就有《唐詩》剪貼本(底稿),原劉晦之物,24套,原裝未動,售8千元。第八號講已購得嘉業堂藏書,選取明刊本一千二百餘種、鈔校本36種,並列出重要古籍;又購得張元濟唐宋寫本、宋元刊本5種;最後又提影印古籍。第九號講管理中英庚款董事會來電,欲購楊潘張劉諸家藏書。(按後來只購得張芹伯適園藏書)

這九號工作報告書亦有不足的地方,即自1941年6月4日以後,至1941年12月8日太平洋戰爭爆發前,這中間又搶救多少善本古籍,後來這些古籍如何運到香港,徐森玉如何將80種國寶級善本運到重慶,最重要的是如何購進張芹伯適園藏書和12月6日教育部又撥一百萬元供購古籍等,這些大事就不再有工作報告書了。這六個月的工作報告,就要靠鄭振鐸給張壽鏞和蔣復璁的信來補救。我曾仿照前九號工作報告書的體例試寫第十號工作報告書,未敢獻醜,代之以大事記交卷,請見第六個自問自答,敬請不吝指教。

三、鄭振鐸給張壽鏞和蔣復璁的信

鄭振鐸給張壽鏞的信,有兩種版本,一是影印本,書名《鄭振鐸先生書信集》據原書信影印,劉哲民編,上海古籍出版社於1988年出版。一是排印本,書名《搶救祖國文獻的珍貴記錄──鄭振鐸先生書信集》,劉哲民、陳政文合編,學林出版社於1992年出版,收270通,時間自1940年1月10日至1941年12月5日;正文按寫信的時間先後排列,正文前有劉哲民「前言」長文一篇,具有導讀的功能;正文後收錄鄭振鐸給下列人士的信:趙景深、張元濟、唐弢、夏鼐、顧廷龍、徐森玉、劉哲民、徐伯郊、梁思永、郭若愚等。

陳福康在《出版史研究》第4輯(1996年5月)撰文〈鄭振鐸書信出版中的差誤〉乙文,指出鄭振鐸致張壽鏞的信,有失收、重收、日期錯誤、錯簡、附件錯編、重要附件失收六種缺失。文章提到失收部分,有4通,分別是1940年3月23日、24日、29日,4月16日。前二通失收無誤,後二通並未失收。其他的指正,看出作者的用心和治學的嚴謹、細膩。在此,我也對部分文字提出一些淺見。如日期方面,第1頁,張壽鏞生年1876年,誤為1887年;第241頁,30年(1941)6月24日,30年誤為36年;第257頁,30年(1941)8月29日,29日誤為19日;第245頁,藏書樓寶禮堂誤為賓禮堂。另外,建議書信中有些文字,要加以注釋或加按語,避免讀者產生誤解。舉例如下:第3頁,「擬向暨大先行借款二三百元應付」,應加注係二、三萬;第169頁,29年(1940)12月13日「蔣處既來三數(尚有『一五』未到)」,應加注「三數」指30萬元,「一五」指15萬元;第268頁,30年(1941)10月13日「芹貨款匯七萬即可解決矣」,可加注張芹伯藏書匯款70萬元即可解決。信上很多類似這種例子。至於編者「前言」所說藏於法寶館的書,「由北京圖書館還是南京中央圖書館接收,不詳」。找這個答案並不困難。從陳福康的著作、孫家晉(吳岩)和謝辰生的文章,均可證明:除部分運到南京外,大部分由中共接收,再轉運北京,入藏於北京圖書館。

鄭振譯給蔣復璁的信,約有70通,均藏於中央圖書館,沈津曾將其重要者約26通,略加整理、注釋後,交由北京圖書館《文獻》2001年第3期至第4期、2002年第1期,分三期刊登〈鄭振鐸致蔣復璁信札〉;其中兩通(1941年3月19日、1941年5月25日)早於1983年即在《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期刊載過。鄭振鐸給蔣復璁的信,內容也是談搶救善本書的經過,以及未來要搶救的目標,其中也談到經費不足的問題。

沈津整理的信,有兩通日期是明顯的錯誤。一通是1941年11月1日誤為1940年11月1日,相差一年,信末說此信《鄭振鐸年譜》失載,反而是對的,因為1940年11月1日未有鄭振鐸給蔣復璁的信,而新版《鄭振鐸年譜》,記1940年11月1日鄭振鐸致蔣復璁信,反而是錯的。此信內容講購得張芹伯適園的藏書,書款70萬元等,都是1941年的事,非1940年。另一通是1941年7月25日誤為1942年7月25日,也是相差一年,也是明顯的錯誤。審視信的內容,一開頭講善本書目經、史二部的編目問題,此事與同志會第九號工作報告書後段的內容雷同,那是1941年的事;書信內容中段講徐森玉將離滬赴港到重慶的事,那也是1941年7、8月的事。可見此信是記1941年的事,寫1942年是錯的。可惜《鄭振鐸年譜》卻未記載此信的內容。

讀者利用這兩批信,要注意對照閱讀,以免發生誤解,尤其是書款方面,如明文俶繪《金石昆蟲草木狀》,鄭振鐸給蔣復璁的信說是2千元,給張壽鏞的信說是2萬元;又如《于湖居士集》,鄭振鐸給蔣復璁的信說是1,400元,給張壽鏞的信說是1萬4千元。一一比較,即知2萬元、1萬4千元才是對的。其他像是適園書款,有說書款7萬元、七數、70萬元,當然是70萬元才對;付訂金有寫成1萬元、10萬元,憑常識也知道要付書款的一成(百分之十)以上,不可能只付1萬元。再舉一個版本的例子,宋人張孝祥撰《于湖居士集》,1941年5月21日鄭振鐸給蔣復璁信上說是「宋本《于湖居士集》」,同年7月25日說是「宋刊本《于湖居士集》」,1941年6月24日鄭振鐸給張壽鏞信上說:「《本草圖譜》及《于湖集》購得,當可抵得過劉晦之書矣。」1941年5月25日同志會給蔣復璁信說「密韵樓蔣氏有抄本于湖居士集」。此書目前入藏於國家圖書館,知道是刻本,如果研究者只查同志會的工作報告書,會以為是抄本。關於此書還有一段小插曲,國家圖書館孫秀玲小姐日前告知,《台灣公藏善本書目書名索引》,誤此書為宋嘉定刊本,正確的答案是宋嘉泰間刊本。我手邊的《于湖居士文集》(上海古籍出版社,2009年)除40卷外,還有附錄29種,補遺49篇。

前述有一、二篇專文,說張元濟未實際參與搶救古籍工作,說鄭振鐸後來才加入同志會的行列,也有未提同志會購張芹伯適園藏書的事,都是與未看完鄭振鐸給張壽鏞的信有關。

四、鄭振鐸的日記

我檢視、研究1940年至1941年同志會搶救上海孤島陷區善本古籍的文章,大部分都會引用前面所講的3種文獻:檔案、九號工作報告書和鄭振鐸給張壽鏞、蔣復璁的書信,較少利用也是屬於原始史料的鄭振鐸日記。事實上,日記的重要性往往超過檔案、公文、書信和政府出版品。鄭振鐸的日記,以陳福康整理的《鄭振鐸日記全編》(山西古籍出版社,2006年)最為完整、齊全,全書約72萬字,分16部分。其中,與1940年至1941年陷區購書有關的部分是1940年的〈求書日錄〉;與藏書保管在上海法寶館有關的部分,則是1945年至1948年的日記。《日記全編》正文前有陳福康〈整理者言〉乙長文,內容提到整理過程的艱辛,如抄錄模糊的字跡、看圖書館員的眼色等,令人敬佩陳教授的堅持與執著。現將鄭振鐸生前已發表的〈求書日錄〉和生前未發表的1945年至1948年的日記簡介如下。

(一)〈求書日錄〉

這是陷區購書最重要的文獻,分序文和日記兩部分。

1. 序文部分

是鄭振鐸首次以較詳細的文字講述、回憶1940年至1941年在上海孤島為政府搶救善本古籍的故實。由於他實際參與、全程參與、全力投入,又是同志會最重要、最年輕的成員,所以其追憶文字最為珍貴。序文對其他參與者的名單順序:張壽鏞、何炳松、張元濟、徐森玉、葉恭綽、張鳳舉、許地山七人,我認為是相當客觀、公正的;另所列藏書家的前後順序:玉海堂、群碧樓、嘉業堂、韞輝齋、風雨樓、海鹽張氏、涉園陶氏、適園張氏,似照藏書成交順序排列。所收僅八家,如果是以書款的多寡來說,還可增加劉晦之遠碧樓、武進費念慈、嘉興沈氏海日樓、鐵琴銅劍樓四家。

序文也有兩點,似不夠客觀和公正,或令人不解者。其一,全文隻字不提「法寶館」三個字,令人不解。法寶館藏有近百箱1940年至1941年鄭振鐸等人在上海孤島搶救的善本古籍,經費來自教育部和管理中英庚款董事會,費用達兩百萬元以上。鄭振鐸很重視這一批藏書,1945年8月15日日本宣布投降,日記寫8月24日鄭振鐸即到法寶館察看,到9月4日,共十二天,去看過五次。9月4日的日記:「聞儀言,陳處(陳群)書,有為法寶館所有者,駭甚,急甚!憤怒之極,食不下咽!應立即追究其來源,惜死者不能復活(按指陳群自殺),如何得其口供呢?」查過1940年至1941年鄭振鐸給張壽鏞的信,提到「法寶館」三個字,有十六次以上,這麼重要的地方,〈求書日錄〉序文竟然不提,令人疑惑不解。不過,細心和用心的讀者,看到序文說在上海「還保存著不少的足以驕傲的東西,還有無數的精品、善本乃至清代刊本,近代文獻」,這個地方無疑的就是指法寶館,只是不明講而已。我還懷疑此序文經過徐森玉過目,或者是經過他的指點。徐森玉自從1940年12月抵滬協助鄭振鐸搶救善本後,一直到1960年代,兩人過從甚密。1949年2月鄭振鐸離滬赴港不久,徐老即帶中共地下黨員章漢夫(後來任中華人民共和國外交部副部長)到法寶館了解這一批藏書。因此,我認為鄭振鐸「序文」不提法寶館,是有跡可尋的。其二,1940年至1941年,鄭振鐸給張壽鏞和蔣復璁寫信,多次提到管理中英庚款董事會的朱家驊、教育部長陳立夫和中央圖書館蔣復璁,可是〈求書日錄〉序文,三個人的名字和服務單位都隻字不提,雖然提過一次中央圖書館,那是因為重慶展覽從上海攜回80種善本古籍,造成轟動,等於展示同志會的成績單。事實上,序文連「同志會」三個字及其九號工作報告書也不提了。序文多次出現:國家、國家民族、民族文獻、國家圖書館諸名詞,「國家」一詞出現了十次以上。顯然,此時(1945年8月15日以後)鄭振鐸對政府的諸多措施,產生不滿、灰心和失望。大家應能體會他寫序文的心情。

2. 日記部分

自1940年1月初至2月初,短短三十三天,但是對1940年早期陷區搶救古籍來說,這是最早惟一的史料,也可看出鄭振鐸早期關注和掌握藏書家的動態,並與藏書家、書肆、書賈有良好的互動。例如,1月19日同志會才確定5個人的分工,鄭振鐸和張鳳舉分配採訪任務,21日即偕潘博山到書賈孫伯淵處看玉海堂的藏書,2月5日即付訂金,前後只有十六天。第三十天的日記已初步了解群碧樓藏書的特色和內容,知有《唐詩》底稿,只是尚未知有剪貼本、謄清本之分,不知有158冊、119冊之別。最後一天(2月5日)已知藏書被孫伯淵購走,當時藏書還在蘇州,未運到上海;到了4月3日,已知《唐詩》有158冊,4月8日即成交付訂金。自從先後買下這兩家藏書之後,平賈即紛紛自動送重要的「書樣」到鄭家,也改變同志會原以搶救藏書家藏書為主,增加兼及書肆的藏書。可見買下這兩藏書家深遠的影響。這三十三天的日記,也糾正張元濟未參與之誤。

俗話說「好的開始,是成功的一半」,這句話在搶救善本古籍這件事得到應驗,不到兩年即搶救了5千種以上的善本古籍,還不包括普通本線裝書。要順便檢討的是中央圖書館出版《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》一書和《搶救國家文獻──1940-41中央圖書館搜購古籍檔案展》〈搜購古籍大事記〉乙文,對同志會的第一、二號工作報告書搶救古籍的內容竟未提買下這兩藏書家(同時誤載鄧邦述藏書為李氏藏書)。這些失誤的原因與不諳同志會工作報告書有關,但是最重要的原因是未參考這三十三天的日記,導致不該發生的疏誤。

(二)1945年至1948年的日記

包括三部分:1. 勝利後的日記,1945年6月1日至10月19日。2. 寫在1947年臺曆上,1947年1月5日至12月31日。3. 1948年上半年日記,1948年1月1日至7月1日。缺1946年整年日記,另1945年、1948年不全。約兩年的時間,仍可看出一些事實,發現一些疑點。如1. 1945年8月24日至1947年10月28日,鄭振鐸到法寶館整理書至少有四十次以上,卻未見有寄書到南京中央圖書館的記錄。吳岩(孫家晉)〈覺園〉乙文,有一段話可當此事的佐證:「(中央)圖書館當局又嫌我們慢,嫌整理裝箱後運到南京去的書太少了,頗有點迫不及待的樣子。我們有點憤憤然了。西諦先生是懂得我們坐困書城的心情的,他只是淡淡地說道:『不睬它就是了』。」所以後來就不寄了。只有1948年6月3日中央圖書館蘇(瑩輝?)到上海把整理好的六十多種善本書,裝成兩箱帶回南京,多半是黃(丕烈)、顧(廣圻)所校跋者,極為名貴。2. 這段期間鄭振鐸與蔣復璁見面的機會之多,僅次於徐森玉,日記上有徐森玉等多人到法寶館的記錄,卻未見有蔣復璁到法寶館的記載,這是很奇怪的事。3. 從日記上看出1947年1月至3月鄭振鐸到法寶館的次數特別多,計有二十次;不禁令人懷疑,與1947年2月10日從日本運回被日軍劫去的中央圖書館善本古籍,抵達上海碼頭後,部分寄回南京,部分留在上海後,祕密轉到法寶館有關,鄭振鐸才需要經常到法寶館察看布置的情形。4. 謝辰生和王世襄的文章都提到1947年2月10日,從日本運回的中央圖書館善本書有一百多箱,抵達上海碼頭後,鄭振鐸派孫家晉和謝辰生到碼頭去迎接。這是一件大事,可是鄭振鐸的日記,竟然一字未提,連陳福康的《鄭振鐸年譜》、《鄭振鐸傳》,也未談及此事,實令人疑惑不解。日記反而記2月11日與押運此批書返國的王世襄見面,這不是很重要的事。所以,日記也有它的盲點,引用時宜多方求證,才不會被誤導。

以上介紹4種原始史料,除檔案外,均有各自的特點。以購書過程來說,1940年初的日記最為詳細,可惜只有三十三天;其次,是鄭振鐸給張壽鏞的信。以列舉書單來說,九號工作報告書最多;鄭振鐸給蔣復璁的信次之;鄭振鐸給張壽鏞的信又次之;不過1940年4月3日鄭振鐸給張壽鏞的信,列舉群碧樓「寒瘦目」的書單有332種,其中,排名第一的就是158冊的《唐詩》謄清本。再以鄭振鐸給張壽鏞和蔣復璁的信加以比較,前者較多感性文字,會表達對部分藏書家反覆無常的不滿,會檢討搶救失敗的原因,也會批評袁同禮的作法等。至於書信和九號工作報告書,有共同之處,均講到對未來的展望,惜因太平洋戰爭爆發,如同譜下休止符,令人惋惜。在此,提醒一下要研究這個主題的人,4種史料要互相對照和印證,不能偏廢,不然會發生研究方面的差錯。舉一個例子,1941年5月21日鄭振鐸給蔣復璁的信,和同年同月25日同志會給蔣復璁的信,內容文字完全雷同,只有一個例外,即對《于湖居士集》,前者說是宋本,後者說是抄本。我有此書的影印本(上海古籍出版社,2009年),其前言說此書有宋刻本,中央圖書館的善本書目也是注明是宋刻本,如果是精抄本,書款不會只有1萬4千元。

五、陳福康著《鄭振鐸年譜》和《鄭振鐸傳》

很多參考資料都可納入一般文獻,應優先考量的是蔣復璁的著述文字。蔣復璁是當時的館長,搶救陷區古籍由他在重慶負督導、聯繫和協調之責。他的著作曾編成《珍帚齋文集》行世。其中涉及這段歷史(1940-1941)的文章,有14篇,再加上〈涉險陷區訪「書」記〉,共15篇文章,經細讀之後,發現對於了解真相,沒有什麼助益。舉最簡單的例子,抗戰勝利後,蔣復璁常到上海與鄭振鐸見面,卻未責怪鄭振鐸為什麼不將法寶館整理好的古籍寄到南京中央圖書館;最奇怪的是,未見蔣復璁到法寶館的記錄,蔣復璁的著述文字也未見「法寶館」三個字。法寶館有近百箱中央圖書館的善本古籍。孫家晉的3篇文章,也沒有提到蔣復璁到過法寶館,卻多次提到徐森玉、錢鍾書、吳唅、賀昌群、郭紹虞、浦江清等到過法寶館。還有更重要的是,由日本運回的107箱古籍,到底有無全部運到南京,未見於蔣復璁的著述文字。蔣復璁的文章也不提有多少陷區搶救的古籍,有多少入藏北京圖書館。因此,我很懷疑蔣館長是否講實話。這是我未把蔣館長的著述文字中有關記載列為一般文獻的原因。事實上,前述諸多專文,也未大量引用蔣館長的著述文字。

研究這兩年搶救陷區古籍的一般文獻,除了蔣復璁的文章外,我覺得較重要又常被忽略的,有兩部分。一部分是陳福康有關鄭振鐸研究的著作(單行本)和論文;另一部分是孫家晉(吳岩)、謝辰生、王世襄的論文和研究報告。

以下先評介第一部分陳福康的著述文字:《鄭振鐸年譜》和《鄭振鐸傳》。

(一)《鄭振鐸年譜》

本書作者現任復旦大學教授,是海內外最著名、最權威的鄭振鐸研究者,長期以來一直從事鄭振鐸的研究,其研究成果至少有4百萬字以上。《鄭振鐸年譜》(以下簡稱《年譜》)是其最早的著作,1988年由北京圖書館的書目文獻出版社出版;2008年出版增訂本,改由中國太原三晉出版社印行。新版93萬7千字,較舊版增加39萬3千字,由原來的一冊,增為兩冊。

現在把本書的特點、疑點及利用時的注意事項,分別說明如下:

1. 優點

(1) 篇幅增加

以幾個關鍵性的年份為例:1947年,舊版收109條,新版收339條,增加三倍之多,文字增加約五千四百多字。1948年,舊版收40條,新版收265條,增加六倍之多,文字增四千八百多字。1950年,舊版收69條,新版收200條,增加三倍。

(2) 增加引用文獻

最明顯的例子是,新版增加名家的日記,如馬衡、王伯祥、宋雲彬、史久芸等;葉聖陶日記,舊版有引用,新版增加徵引的次數。其他,還引用到《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期,這一期是該館五十周年館慶特刊。《年譜》新版引用《館刊》新16卷第1期杭立武、陳立夫和鄭肇陞的文章。

(3) 不避諱談陷區搶救的古籍入藏北圖

新版約增加三千多字,談保管在上海法寶館和馮平山圖書館的中央圖書館古籍,中國大陸淪陷後,皆由中共接收,轉運入藏北京圖書館。《年譜》1948年12月7日,談到「存放在上海尚未運到南京的一部分書,在鄭振鐸等人的『拖延』下,留了下來」。至於香港部分,《年譜》1950年9月23日、11月4日,對保管在馮平山圖書館的中央圖書館古籍轉運北京,則交待得很清楚。

(4) 充實具體內容

《年譜》舊版1947、1948兩年,隻字未提蔣復璁三個字,所以沈津的文章才會說「或許也是出於政治上的原因,有意識的避提蔣復璁的名字。這實在是不利於史實的探討」。新版記蔣、鄭交往的次數,1947年十五次、1948年三十次,共四十五次(按沈津據鄭振鐸日記計算,得三十七次)。

又如鄭振鐸到法寶館的次數,1945年到1948年,舊版共五次,新版為三十九次,增加了三十四次,集中在1947年1月到3月22日,這段期間適逢2月10日由日運回的中央圖書館善本古籍抵達上海的前後;謝辰生的文章說,這批古籍部分或有數百種祕密移轉到法寶館保存。由此,讓人聯想到鄭振鐸短時間內密集到法寶館二十次,是否與安排古籍抵達法寶館有關。查明此真相不難,看中央圖書館是否有107箱古籍到館的記錄,便可分曉。

(5) 準確性較高

舉幾個例子:A. 沈津整理鄭振鐸給蔣復璁的信,說有兩通(1940年11月1日、1942年7月25日)注明《年譜》失載。事實上,並未失載,有一通收在1941年11月1日,有一通收在1941年7月25日,是沈津自己把年份弄錯了。B. 1940年2月3日,鄭振鐸給張壽鏞信,說同志會擬向暨南大學借款二三百元,《年譜》則寫二三萬元,較為合理。C. 鄭振鐸給張壽鏞的信,遺漏兩通:1940年3月23日和24日,《年譜》有記這兩通信的主要內容。D. 鄭振鐸著《劫中得書續記》序文末未署完稿日期,查《年譜》知此書1941年5月18日完稿。

(6) 新版《年譜》有改正舊版的疏誤

舉幾個例子:A. 舊版寫李大釗1927年4月29日在絞刑架下從容就義,新版改正為4月28日在北京壯烈犧牲。B. 《年譜》1940年12月2日,注明「玉老」指徐森玉而言,新版已改為葉恭綽(按沈津整理1941年8月14日鄭振鐸給蔣復璁的信,已指出「玉老」即葉恭綽)。C. 《年譜》1941年12月18日「香港被日本侵略軍攻佔。鄭振鐸等人為中央圖書館購置的三萬餘冊古籍悉被日寇劫去。直至抗戰勝利後,才被我國駐日代表團在日本帝國圖書館發現追回,共計107箱。」新版移至1942年1月底,文字亦略有增加。正確的時間,日本國會圖書館(帝國圖書館戰後改稱國會圖書館)應有記錄可查。D. 《年譜》1945年8月27日,舊版寫「晚,至法寶館」,新版改寫「五時許,至法寶館」。二者的出處都是根據鄭振鐸的日記,我查日記,是寫「五時許」。E. 《年譜》舊版1945年8月28日,寫「此後不久,鄭振鐸即帶領原暨南大學學生孫家晉、徐微等人去常德路覺園開始整理『孤島』時期為國家秘密搶救下來而未及轉寄,藏在那裡的大批珍貴古籍。」「此後不久」新版改為「九月下旬」,「覺園」後新版加「法寶館」三個字。F. 《年譜》1947年3月29日「參觀書庫」,新版加注「中央圖書館書庫」,避免誤為中研院史語所圖書館。G. 《年譜》1948年6月4日至7日,舊版未說與蔣復璁見面,新版寫4日、6日、7日三天皆與蔣復璁見面。

2. 缺點

(1) 嚴重錯誤

如1946年3月20日「屈萬里致鄭振鐸信,……又談及以前李寶棠從上海帶去香港的2箱51種書早已收到,已於1941年由馬季明帶往重慶。」事實是信上只寫收到4種:《甲申紀事》、《鬳齋考工記》、《老學庵筆記》、《鹿門詩集》。「故尚餘四十七種在港。前接香港大學陳君葆先生函,云已有十九種覓獲,承以目錄見示,……至是,尚有廿八種,下落不明。」(按引號文字是錄自劉兆祐著《屈萬里先生年譜》頁39,2011年臺灣學生書局出版。再按,28種下落不明的書單,見盧錦堂著〈抗戰時期香港方面暨馮平山圖書館參與國立中央圖書館搶救我國東南淪陷區善本古籍初探〉乙文,刊登2003年10月《國家圖書館館刊》92年第2期。又按,28種下落不明的古籍,至少有6種入藏中國國家圖書館,此6種是:《安南來威圖冊》、《遼籌》、《裔乘》、《東夷考略》、《九邊圖說》、《宣大山西三鎮圖說》;(附6種書的書影,見圖六至圖十一)另有兩種,亦疑藏於中國國家圖書館,即《紀古滇說集》、《交黎剿平事略》。前文「又按」的這段文字,承盧錦堂兄在電話中提示,在此深表感謝。)

|  |

| 圖六:《安南來威圖冊》書影 | 圖七:《遼籌》書影 |

| |

| 圖八:《裔乘》書影 | |

| |

| 圖九:《東夷考略》書影 | |

|  |

| 圖十:《九邊圖說》書影 | 圖十一:《宣大山西三鎮圖說》書影 |

| A. | 上海文獻保存同志會有九號工作報告書,每一號工作報告書都很重要,是研究1940年至1941年6月初同志會搶救陷區古籍最重要的原始史料。《年譜》只列第二、三、六、八、九號,未收第一、四、五、七號。尤其是第一號相當重要,同志會第一批購得玉海堂藏書,書款高達1萬7千元;還購得杭州胡氏書780種和鐵琴銅劍樓藏宋元明刊本及抄校本書。故不宜遺漏第一號工作報告書。 |

| B. | 鄭振鐸給張壽鏞信,有3通(1940年3月29日、30日,4月2日)提到購得鐵琴銅劍樓藏書20種,其中有《營造法式》,似可記上一筆。 |

| C. | 鄭振鐸給張壽鏞的信,有4通(1940年12月3日、5日、7日、30日)提到購買嘉興沈曾植海日樓的藏書,《年譜》未提。(按,2012年10月南京圖書館舉辦「海峽兩岸玄覽堂珍籍合璧展」,其中也提到抗戰時搜購古籍,在搜購的藏書家中,有「番禺沈氏」是錯的。又按,中央圖書館五十周年館慶特刊有〈國立中央圖書館五十年〉乙長文,也提到「番禺沈氏風雨樓」,連兩錯。) |

| D. | 《年譜》1940年4月7日、8日、11日,記鄭振鐸給張壽鏞信,提到購買群碧樓藏書一事,漏記較重要的4月3日的信。此信附一份332種善本書的清單,清單第一種就是不知何時入藏於中國國家圖書館的《唐詩》謄清本158冊。漏記此事,會對《年譜》4月8日說書款高達5萬5千元,覺得突兀。 |

| E. | 《年譜》1940年3月17日,鄭振鐸給張壽鏞信,信中說:「茲奉上秘書二種,一為季滄葦所輯《全唐詩》謄清本,凡一百五十八冊(原缺二冊),……一為季(滄葦)輯《唐詩》之底本(按,即剪貼本,今存臺灣臺北國家圖書館),係劉晦之物。」兩種同樣重要,《年譜》漏記前者。 |

| F. | 新、舊版《鄭振鐸傳》,均提到1949年12月上旬,鄭振鐸到上海,孫家晉把藏中央圖書館善本古籍的法寶館的鑰匙親自交給鄭振鐸。這是一件大事,《年譜》卻遺漏這段史實。 |

(3) 記載過於簡略

| A. | 《年譜》1941年11月22日,記「致蔣復璁信,提到托西南聯大教授李寶堂帶二箱書交香港馬季明」。這也是一件大事,記載過於簡短。(按,鄭振鐸託專人帶善本書到重慶,只有兩次,一次是徐森玉,帶了80種,502冊;一次是李寶堂(在香港交馬季明),共51種,619冊,都是列入國寶級或「甚精之品」;再按,重慶方面只收到4種,28種下落不明。) |

| B. | 《年譜》1949年約3月,記中共上海地下組織負責人章漢夫找到鄭振鐸的學生、助手孫家晉,了解法寶館藏書保管情況(按係中央圖書館藏書),並說:「人民會感謝你們的。」應增帶路的人徐森玉、作陪者李芳馥(曾任上海圖書館館長)。 |

(4) 值得商榷者

| A. | 《年譜》把鄭振鐸臨行前(赴香港)與孫家晉的談話,記在臨行前一天(1949年2月14日,按北平在2月1日淪陷),欠妥。如果是確定臨行前一天,才可以記。臨行前一天,鄭振鐸要去取船票,後又給劉哲民寫信,晚上又單獨約唐弢談話,說:「明天我就出發了。」臨行前找孫家晉的談話內容,就〈覺園〉乙文所記,約有四百五十多字,並無急迫性,雖帶有一些暗示,孫家晉自己「並未仔細咀嚼這幾句話就告辭了」。因此,個人淺見,此條目不宜記在2月14日。 |

| B. | 《年譜》舊版唐弢代序,有幾句令人感到訝異的話,即唐弢聽徐森玉說「鄭振鐸是共產黨!?」徐森玉又說是「黃任之(黃炎培)親自告訴我的」。不過,代序最後兩行的文字又否定上面的說法,這兩行是「周恩來總理對鄭振鐸先生逝世也很悲痛,並且惋惜地說:『如果晚死一年,他,已是共產黨黨員了!』」意思是鄭振鐸殉職時,沒有黨員的身分。無論如何,舊書再版或增訂時,通常都保留原來的序跋;加以刪除,屬於例外。 |

| C. | 《年譜》1947年2月10日未記日本運回的107箱古籍,船抵上海碼頭時,鄭振鐸派孫家晉、謝辰生和一位中央圖書館潘姓職員去迎接。謝辰生和王世襄的文章,都提及此事,這也是一件大事,但鄭振鐸的日記和《年譜》都未記載此事,不知原因何在? |

(5) 小缺失

| A. | 《年譜》1941年10月和11月,多次提到購買張芹伯藏書,惟未加其藏書樓「適園」二字,書款不宜寫「七數」,宜寫70萬元。 |

| B. | 《年譜》1941年5月25日購嘉業堂書款25萬元,宜寫未含佣金5千元。買到張元濟5種善本書,書款2萬元,亦宜記載。 |

| C. | 《年譜》1941年8月29日,記檢討購書失敗的兩種原因,約150字。原信函約有360字。開頭是講購書連三敗的事實:未買到徐積餘的方志,劉晦之宋版書已被奪,宋余仲仁本《禮記》,來青閣亦已變卦(按沈津文章,「卦」誤作「封」),不欲以1萬2千元出售。平常少見坦誠檢討購書失敗的例子,如能具體寫出連三敗的例子,讀者或許更能明瞭事情的來龍去脈。 |

3. 《年譜》與《鄭振鐸傳》對照閱讀

同一件事,《年譜》和《鄭振鐸傳》的記載,會有出入。孰是孰非,再求他證,加以定奪。如購買群碧樓藏書,究竟買到多少種、多少冊。《年譜》1940年4月8日,說3,100冊;《鄭振鐸傳》第341頁說全部共約4萬冊,書款5萬5千元,一冊平均1元4角,似不可能這麼便宜。再查同志會第二號工作報告書,說「凡善本書三千數百冊,普通書九百種」,說法似與《年譜》較接近。

4. 《年譜》疑點仍待釐清

《年譜》1950年1月26日:「據29日《人民日報》報導,北京圖書館上海辦事處的圖書儀器今日由上海運到北京,其中有中文善本書25箱、敦煌寫經卷子49箱、顯微照書機2箱,與中央圖書館上海辦事處國際交換圖書45箱。此外還有上海鐵琴銅劍樓名貴古書13箱,及朱啟鈐捐獻的明岐陽王的文物圖像6箱等。另有從南京運回的工程書籍81箱等。總計大小334件,已一併運到北京圖書館。這些都是鄭振鐸經辦的。」

試把物件統計一下,尚有不知內容為何物的一百多件入藏北京圖書館。《鄭振鐸傳》新版第495頁,鄭振鐸說:法寶館整理好的珍貴圖書,「後來全部入藏於北圖」。因此,我高度懷疑那一百多件就是法寶館的藏書。2012年南京圖書館的網站,透露該館部分圖書於1953年後選提入藏北京圖書館。請問誰有權決定此事,那是文化部文物局的職掌,文物局局長就是鄭振鐸。鄭振鐸將原來要運到臺灣的第四批204箱善本書,挑選他抗戰時在上海孤島搶救的善本古籍,運到北京圖書館,這樣便可與1950年1月26日北運北圖的法寶館藏書合併。這是很合理的懷疑。這也難怪北京圖書館的善本書目會出現中央圖書館的《唐詩》謄清本158冊。2012年10月南京圖書館的展覽會場有中國國家圖書館提供參展的6種《玄覽堂叢書》初集的原典(底本)。蔣復璁在1982年寫文章還提到《玄覽堂叢書》初集有19種底本不在善本書庫,原來是在北圖的書庫。當吳穎萍小姐寄給我從南京圖書館網站下載的6種書影時,頗感震驚,旋即不感到意外。目前最想知道的是,這些珍本古籍何時、從何地入藏北圖;比較重要的是,可能超過一百箱的法寶館古籍,何時從何地入藏北圖,數量有多少,有無詳細的圖書清單等,這涉及中央圖書館最重要的一段館史,也是中國圖書文獻史上的一件大事。可惜的是,我們從《年譜》一書未找到這方面的記載。目前只能推測法寶館的藏書是1950年1月26日,從上海啟運;29日,圖書與鄭振鐸同時抵達北京。

《年譜》還有一件事未交待下文,即1950年1月20日,馬衡日記說24、25日,上海有1,500箱文物要北運北京,查24、25兩日的《年譜》未見有此消息,卻出現26日北運北京的334件文物,由1,500箱變成334件,是否同一批呢?《年譜》遇到這種情況,宜加按語說明。這兩件事(1950年1月20日,同年同月26日),均由鄭振鐸承辦,更讓我懷疑與法寶館的藏書有關。往事都已過了七十多年了,擁有相關檔案的圖書館,請公布檔案,或站出來把事情的來龍去脈講清楚,以免大家疑惑不解。

(二)《鄭振鐸傳》

《鄭振鐸傳》(以下簡稱《鄭傳》)1994年由北京十月文藝出版社出版,有48萬7千字;十五年後,2009年出版增訂本,仍分為十章,由58節增為60節,第一章增「家世之謎」一節,第十章增「化私為公」一節,內容是講鄭振鐸當文物局長任內,很多藏書名家,如鐵琴銅劍樓三兄弟、寶禮堂潘世茲、周叔弢等將藏書捐給國家。全書有56萬6千字,較舊版增7萬9千字,改由上海外語教育出版社印行。其中有關1940年至1941年上海文獻保存同志會在陷區搶救善本古籍的經過,及其後續發展(按,主要是講保存在中國大陸的古籍,後來由中共接收,典藏於北圖)。這段長達十二年的歷史(1940-1951),《鄭傳》增加了五千五百多字以上,如果加上舊版的一萬三千多字,共有近二萬字。這是研究這段歷史的重要文獻,可惜除盧錦堂教授外,上述諸專文,未見運用。

通常一部書,如有新、舊版本,引用時都是以新版的觀點為主,可是《鄭傳》偶有相反的現象,這是較少見的。現在除介紹本書的特點外,將閱讀《鄭傳》應注意的地方,分別說明如下:

1. 新、舊版說法大不相同

(1) 潛水艇或軍艦;我們或你們

《鄭傳》新、舊版對於同一件事,說法有相同的,也有不相同。不同的地方,有的是舊版錯了,新版是對的;有的是舊版才對,新版是錯了。下列一段文字是其中較明顯的例子,先略述當時的簡單背景。鄭振鐸在1949年10月21日被任命為文化部文物局長,11月1日正式走馬上任,12月12日鄭振鐸抵達上海,12月20日鄭振鐸在上海主持華東工作團文教組會議,這段期間,孫家晉應會把法寶館的鑰匙交還給他。舊版第585頁刊登他對孫家晉的講話:「真是可惡!南京方面後來是用潛水艇把最重要的一批善本書運到台灣去的呀!其中就有我們親手整理後寄去的書。──幸虧後來我們整理好也不寄去了!」新版第495頁:「真是可惡!聽說南京方面後來是用軍艦把最重要的一批善本書運到台灣去的呀!都是我們在抗戰時為國家買的,其中還有你們在法寶館親手整理後寄去的呢。──幸虧後來我們整理好也不寄去了!」

新、舊版講話的內容,經過仔細比較後,發現有一共同點,即整理好的古籍,不再寄到南京的中央圖書館。不同的地方有三:一是運到臺灣的善本書,舊版說是用潛水艇,新版說是用軍艦;二是講整理者是誰,舊版寫「我們」,表示包括鄭振鐸在內,新版寫「你們」,表示鄭振鐸未參與,不過,鄭振鐸接著又說「幸虧後來我們整理好也不寄去」,這句話表示鄭振鐸有參與其事,這不是自相矛盾嗎?三是古籍整理的地點,新版說在法寶館,舊版無「法寶館」三個字。作者陳福康接著加了一段很重要的話:「他(鄭振鐸)慶幸,總算保留下來這一大批書,這些珍本,後來全部入藏於北圖。」可惜,發現前述諸專文皆未見引用,連蔣復璁的相關文章,也未提過陷區搶救的善本古籍未及運臺留在中國大陸者,入藏於北圖。

(2) 未及寄運去南京或有意拖延著不往南京運

《鄭傳》舊版第529頁說當時藏在法寶館整理好的古籍「未及寄運去南京(中央圖書館)的一批善本,……後來都留在大陸的圖書館裡」。《鄭傳》新版第430頁,說:「當時還在上海法寶館裡整理裝箱的一批書,由於他(鄭振鐸)有意拖延著不往南京運,最後都留在了大陸的圖書館裡」。新、舊版的這一段話,也有一共同點,就是圖書不往南京(中央圖書館)寄。不寄的理由卻大不相同,舊版說是「未及寄運」,新版說是「有意拖延」。今天看來,新版是對的。以前讀過孫家晉的文章,曾談到孫與鄭振鐸提起中央圖書館又來催寄書的事,鄭振鐸就說:「不睬他就是了。」

(3) 寄往臺灣的善本書有多少冊

《鄭傳》舊版第529頁說:「中央圖書館的那批宋元善本,終於被國民黨當局用潛水艇運往台灣,共計近十四萬冊,其中極大多數是他(鄭振鐸)與文獻保存同志會的同人們在抗日戰爭期間搶救下來的。」新版第430頁是這樣說的:「中央圖書館的那批宋元善本,終於被國民黨當局用軍艦等分三批運往台灣,總計六四四箱,十二萬一千三百多冊,其中絕大多數是他與文獻保存同志會的同人們在抗日戰爭期間搶救下來的。」新、舊版提到善本書運臺的冊數,舊版說達14萬冊,包括普通本線裝書約2萬冊,屬於善本書者,約12萬冊;新版是較接近事實。新版說運臺善本書裝成644箱,並非事實,前面提到有2萬冊普通本線裝書,還有政府公報,不少西文科學類期刊,數量很少的中文期刊和19箱檔案。倒是2012年看到南京圖書館的網站,說當初未及運臺的204箱是善本書,這是我以前沒有聽過的重要信息。新、舊版還有兩個不同的地方:一是舊版的「極大多數」,新版改為「絕大多數」,我傾向新版的說法;二是舊版的「藏於上海法寶館的一批善本」,新版說「還在上海法寶館的一批書」。「藏在」與「還在」;「一批善本」與「一批書」,還是覺得舊版比較貼切、實在。

2. 誰在上海碼頭迎接由日運回的古籍

《鄭傳》新版第391頁,提到1947年2月10日,由日本運回的107箱古籍,抵達上海碼頭時,鄭振鐸派孫家晉等到碼頭去迎接。傳記作者寫「孫家晉等」,表示還有一些人,如果人數不多,又是重要人物,人名宜全列。王世襄在1986年寫過一篇文章,說「船到上海,到碼頭來迎接的是鄭振鐸先生派來的謝辰生(現任國家文物局顧問)、孫家晉(現在上海譯文出版社工作)」。謝辰生在1998年也寫過一篇文章,說「船到上海時,是西諦先生指定由孫家晉同志和我,還有一位中央圖書館的潘先生到碼頭迎接的」。我的意思是一定要列謝辰生,這不是小事,因涉及這些古籍是否全部運回南京,或有部分扣留在上海的問題。(這是後話,容下文再談)

3. 同志會工作報告書由誰起草執筆

有一專文說同志會工作報告書最初幾次由光華大學校長張壽鏞執筆。報告書的主要內容,是講搶救哪些藏書家和書肆的藏書。這些實際採訪、購買、整理等工作,都是由鄭振鐸親自辦理,當然由他來起草執筆才對,他又年輕,是文學院長;由大學校長來執筆,覺得不合乎人之常情。《鄭傳》新版第342頁說第一、三號工作報告書,是由鄭振鐸起草(未寫其他七次由誰起草)。事實上,從鄭振鐸給張壽鏞的信,看出除第四號不知是否由鄭振鐸起草外,其餘的八號工作報告書都是由鄭振鐸起草的。請讀者想想看,假設鄭振鐸要恭請張校長寫工作報告,張校長就可以回答說,你將每一次寫給我的信,加以整理,就是最好的工作報告書啦!

4. 未詳載購適園的藏書

1940年至1941年搶救古籍書款最多的是購張氏適園藏書,花了70萬元(較嘉業堂藏書書款多44萬5千元)之多,遇到的波折也最多,經過的時間也最長。1940年3月6日,鄭振鐸給張壽鏞的信,第一次提到適園;同年4月22日,第一次提到適園主人張芹伯;1941年10月26日簽訂購書合同,並付訂金,前後二十個月。《鄭傳》只寫「購了張氏適園藏書」八個字(新版頁345),似過於簡略。

按,有關購嘉業堂和適園的藏書,蘇精的文章,嘉業堂寫了八百多字、適園寫了六百多字,是處理得最好的。其餘,如沈津的文章,國家圖書館的出版品,如〈搜購古籍大事記〉、《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》、《國家圖書館七十年記事》,均未提購得適園藏書。附帶一提,鄭振鐸〈求書日錄〉乙文,說購下適園全部藏書,並非事實。詳見柳和城〈適園藏書的聚與散〉乙文(載《藏書家》第13輯,2008年)。

六、孫家晉、謝辰生、王世襄的文章

標題所列三人的文章,也可納入第一手資料,因為都是寫他們的親身經歷。例如孫家晉在法寶館整理和保管原屬中央圖書館的古籍,前後有五年之久,一直到1949年12月將法寶館的鑰匙親自交給當時任中共文物局局長的鄭振鐸,他以筆名吳岩寫了3篇文章,談這些過程,都是陳述事實,其可靠性和可信度是毋庸置疑的。沈津的文章曾引用其中一篇,其他諸專文均未見引用。

再說謝辰生,早在1993年,由他主編的《中國大百科全書:文物 博物館》,由他撰稿的「鄭振鐸」條目,內容提到由日運回的古籍,部分未運南京,留在上海,後被中共中央工作團接收。1998年他又在某一刊物提及此事,具體地說到有數百種祕密轉移到法寶館,由孫家晉保管。此事令人感到震驚,因為大家的認知都說是全部運回南京,此一條目、一篇文章,諸專文均未引用過。

第三個是指王世襄,他在1946年12月中旬奉派到東京工作,12月下旬先把被日軍劫去的10箱古籍空運回國,1947年2月再隨船押運107箱到上海。這一段歷史,他也有文章報導,後來王世襄問鄭振鐸這批書如何處理,鄭振鐸的答覆令人頗感意外,他也將這件事寫出來,所以他的文章也彌足珍貴。可惜他在東京未與整理這批書的日本學者長澤規矩也見面,不然可以將這篇文章寫得更充實。王世襄的文章,只有盧錦堂引用過。

這三人的文章,其重要性可歸納為三點:1. 保管在上海法寶館的中央圖書館善本古籍,後來整理好了,鄭振鐸交待說不必運往南京。2. 由日運回被日軍在香港劫走的一百多箱古籍,運抵上海碼頭後,部分祕密轉移法寶館。3. 中國大陸淪陷後留在上海法寶館的中央圖書館古籍,後來由中共接收,入藏北京圖書館。

現在把三人文章的重要內容和關鍵性文字略述如下:

(一)孫家晉(1918-2010)

1. 與鄭振鐸的關係

孫家晉1936年考入暨南大學外國文學系,修過鄭振鐸中國文學史的課,時鄭振鐸任文學院長兼圖書館長。1945年8月28日孫家晉寫求職信給鄭振鐸,9月底左右,孫家晉開始到法寶館整理抗日時期鄭振鐸等搶救陷區的古籍,到1949年底把法寶館的鑰匙交給鄭振鐸;1950年至1955年孫家晉北上任職文物局,局長鄭振鐸;1955年5月任職上海新文藝出版社(後改稱上海文藝出版社),後任上海譯文出版社社長,1989年退休。

2. 3篇文章的大要

| (1) | 〈憶西諦先生〉(原載《文物》第11期,1961年11月;後收在《鄭振鐸紀念集》,頁132-140)。 |

內容摘錄

「日本投降以後,西諦先生介紹他的一個老朋友和二個學生到西區一個叫做『法寶館』的冷僻洋樓裡去整理古書,我也是其中的一個。這個屋子裡從地上到天花板都疊的是書,簡直沒有插足的餘地。這些書都是西諦先生協同有關人士在最困難的條件下,千方百計地跟美、日帝國主義搶購得來的。」「我們整理的那批古書是歸於當時的所謂『中央圖書館』的。」「後來的確是沒有可以發言論的機關了。《民主》《周報》《文藝復興》等這些由西諦先生主編或跟他有密切關係的雜誌都紛紛被迫停刊了。西諦先生來『法寶館』的次數愈來愈少,我們幾個整理書的人也不起勁了,據說南京的圖書館當局對我們也有意見,因為理得慢,理好的書也遲遲沒有運去。」「我呢,主要精力是花在教書上,多餘的時間才去辦公地點坐一坐,看守那成百箱沒有運到南京去的書。」「最後,西諦先生轉道香港到北方開政協會議去了。到香港時他給了我一個信,很簡單,大意是囑咐我只要能活下去,『圖書館的事無論如何要維持下去』。我們知道他惦念著那上百箱的書。其後黨的地下工作者來和我們聯繫時,也說到了來龍去脈,說到了西諦先生……解放後,我們保管的那上百箱書最後是由中央工作團來接收的,其中文教組方面的負責人正好是西諦先生。見面的時候,西諦先生憤憤地說道:『真是可惡!南京方面後來用潛水艇把文物圖書裝到台灣去的呀,其中就有我們親手整理過的書。……幸虧後來我們整理好了也不運了。』接收的事告一段落以後,我就給調到文物局去工作。」

| (2) | 〈覺園〉(原載《散文》第3期,1980年3月;後收在《鄭振鐸紀念集》,頁211-224)。 |

內容摘錄

「而圖書館當局又嫌我們慢,嫌整理裝箱後運到南京去的書太少了,頗有點迫不及待的樣子。我們有點憤憤然了。西諦先生是懂得我們坐困書城的心情的,他只是淡淡地說道:『不睬它就是了。』」「我已經記不得誰是第一個離開『覺園』的。只記得整理、編目的人手逐漸少了,書裝了箱也有意識地疊在下面,不再往南京運了。終於只剩下西諦先生和我兩個人在『法寶館』裡陪著那半城圖書。」「過了沒有多少日子,徐森老鄭重其事告訴我,他要到乍浦路來找我,希望我找個安靜的小房間,約好北京圖書館上海辦事處的李芳馥先生一起來談談。」「那天徐森老精神矍鑠,還帶來了一位身穿西裝、很有點書卷氣的中年人。握過手,四個人在不太明亮的一個小房間裡坐定以後,森老重新又作了一番介紹:『這位章先生是商務印書館謝仁炳老先生特地介紹來的。謝老和西諦先生是商務的老同事。這位孫先生是西諦先生的高足,李先生和西諦先生也是相熟的。彼此都不是外人,大家敞開談談心吧!』」「李先生和我都說了藏書和保管的情況。」「一九四九年五月廿七日,上海全市解放了。不久便有一位江同志來找我,說是章文彩同志留下的線索,特來慰問的。他還告訴我:『章文彩是章漢夫同志的化名;謝仁炳老先生是章漢夫同志的父親。所以,老章同志其實也不姓章……』我在恍然大悟之餘,急於想把鑰匙和早已造好的圖書清冊交出去,江同志卻說:『不忙,華東軍管會不久會來正式接管的。』華東軍管會還是責成我們暫時保管這些中外圖書。直到董老(必武)率領的『中央工作團』在四九年冬天到達上海,我才正式把『法寶館』的鑰匙交了出去。說也湊巧,『工作團』文教組的負責人正好是鄭西諦先生。」

| (3) | 〈滄桑今已變──紀念西諦師百年誕辰〉(原載《新民晚報》1998年12月27日至28日;後又收在《鄭振鐸紀念集》,頁469-473)。 |

內容摘錄

「(19)48年歲尾的一天,他(鄭振鐸)和我感慨地環顧全室的書城(大概已運走了三分之一光景),他親手關緊窗子,準備好親筆簽名的封條,親自鎖上鐵門,貼上封條,然後把鑰匙鄭重其事地交給我:『拜托了!』我感到了鑰匙上殘留的他的體溫,時局緊張,我更感覺那個鑰匙的沉重的分量。」「有一天,忽然接徐森老的電話:『西諦走了!』不久就接到西諦師從香港寄來的明信片:『圖書館事無論如何要維持下去。』我知道他關心的是『法寶館』。」「徐森老又介紹我和章漢夫(化名章文彩)見面,他說了形勢,說了『護廠』,聽了我匯報『法寶館』的情況,說:『人民會感謝你們的。』我懂得了真正的『楚弓楚得』。」「1949年冬天,董老率領的工作團到達上海,文教組長便是鄭西諦先生,我在上海大廈樓上匯報情況,把法寶館的鑰匙親手交還西諦師,幾乎喜極而涕。後來法寶館的藏書便由西諦師及其隨行幹部處理,我個人則在1950年初被調往中央文物局工作。」

(二)謝辰生(1922- )

1. 與鄭振鐸的關係

1947年2月10日,鄭振鐸指定孫家晉和謝辰生到上海碼頭迎接由日運回的古籍,同年2月11日、16日、20日到鄭宅,其中20日鄭振鐸日記「謝某送書目來」;同年5月1日、9日、10日到鄭宅,其中10日鄭振鐸日記「謝君來抄書目」。日記所記「謝某」、「謝君」,疑指謝辰生;「書目」疑與由日運回古籍有關。6月18日、7月3日、11月15日,改稱辰生。1948年2月8日、9日、10日、11日,3月31日,4月23日,5月25日,6月3日,亦稱辰生或謝辰生。《鄭振鐸傳》第461頁稱鄭振鐸任文物局長,謝辰生是他的業務祕書。

2. 一個條目、一篇文章的大要

《中國大百科全書:文物 博物館》,文物部分由謝辰生任編輯委員會主任,其中「鄭振鐸」條目,也由謝辰生撰稿,該條目說:「1948年,他把曾被日本侵略軍從香港劫奪而由中國駐日代表團追回的一大批珍貴圖書祕密轉移,指定孫家晉等人負責保管,故意拖延、推遲運往南京的時間,直到上海解放後交由中央工作團接收,使這批珍貴圖書得以保存下來。」先糾正1947年誤為1948年,百科全書不應該發生這種錯誤,這是首次從文獻上得知由日運回的古籍有一大批未運往南京,祕密轉移留在上海,由孫家晉保管,令人感到十分駭異!

謝辰生〈紀念鄭振鐸先生誕辰一百周年──《鄭振鐸文博文集》代前言〉乙文(刊載《中國歷史博物館館刊》1998年總第31期),說:「從1940年元月至1942年太平洋戰爭發生之日止,共兩年的時間,他們為國家搶購了善本古籍三千八百種,……還有約三千餘種陸續運到香港,在太平洋戰爭發生後被日寇全部劫往日本。抗戰勝利後,幾經交涉才於1947年由王世襄先生押運回國。船到上海時,是西諦先生指定由孫家晉同志和我,還有一位中央圖書館的潘先生到碼頭迎接的。這批書在解放前夕被悉數運往台灣。還剩餘的幾百種則始終集中保存在上海愛文義路覺園的法寶館,由西諦先生委托孫家晉同志等負責保管,遲遲未向南京移交,一直拖延到上海解放。於1950年交由董必武同志率領的中央工作團華東分團接收,使這批珍貴圖書得以保存下來。」這是第二次從文獻上得知,由日運回的古籍有數百種保存在法寶館,後由中共接收。此文與1993年《中國大百科全書:文物 博物館》所說,數量多了有「幾百種」,保存地點在「法寶館」。前列諸專文均未引用謝辰生這兩筆資料。不過,謝文仍有小錯,即太平洋戰爭爆發之日是1941年12月,非1942年。

(三)王世襄(1914-2009)

1. 生平簡介

燕京大學文學學士、碩士。曾任中國駐日代表團第四組工作人員,故宮博物院古物館科長、陳列部主任,國家文物局中國文物研究所研究員,國家文物鑑定委員會委員,中央文史研究館研究館員。著作有:《明式家具珍賞》、《錦灰堆:王世襄自選集》、《錦灰二堆:王世襄自選集》、《錦灰三堆:王世襄自選集》、《錦灰不成堆:王世襄自選集》等。

2. 一篇文章的大要

王世襄〈回憶抗戰勝利後平津地區文物清理工作〉(原載《文物天地》1986年第5、6期,1987年第1期;又收在《錦灰不成堆:王世襄自選集》頁61-77)乙長文,有10個標題,其中最後一個標題「十 1946年11月參加南京文物展覽及日本之行」,約有1,600字左右,說中央圖書館一批善本書被日軍劫往東京,分別在1946年12月和1947年2月空運和航運返回上海。這是他的親身經歷,其說法無人可取代。如:(1) 1946年12月存在中國駐日代表團庫房的10箱古籍,利用兩架中央航空公司專機送中國駐日代表團的人員及家屬到東京來,回程無可裝載,經王世襄提議並經代表團批准,才運回上海;事後教育部長杭立武來信指責,理由是為此教育部要承擔部分回航費用,又怕飛機失事,空運善本書不安全。(2) 存在東京上野公園(帝國圖書館)的107箱古籍,如何先運到橫濱,要派幾輛卡車,有前導車嗎?橫濱有安全庫房嗎?當天還是提早運送,貨輪有可裝一百多箱的艙位嗎?運費要多少美金等,王世襄將這些過程鉅細靡遺地寫出來,是第一手的珍貴史料。文章中還透露為了使這些善本古籍早日回國,與他的頂頭上司張鳳舉發生諸多不愉快的情事。

3. 評論

此文有多處要加以補充和補正,依文章行文順序說明如下:

| (1) | 寫1946年12月中旬抵日,到東京不久即將10箱善本古籍空運至上海。此段文字,時間的準確性不夠,補充如下:王世襄是1946年12月18日左右抵日,12月30日左右將10箱書先空運抵上海。 |

| (2) | 107箱運抵上海碼頭,有確切的日期,即1947年2月10日,不宜寫2月。在碼頭的迎接人員漏中央圖書館的一位潘先生,共三位。「迎接」應包括「運走」,可惜,王世襄未交待是否悉數運往南京、何時抵達。圖書館兩位同人的大作均說前後兩批書,共3,286部,34,970冊,翌年(1947年)2月全數安抵南京中央圖書館;與謝辰生所說有幾百種祕密轉移法寶館,未運南京,兩種說法大不相同。 |

| (3) | 王世襄事後曾問鄭振鐸這批書的事,鄭振鐸說「全國解放前夕,國民黨政府從京滬撤退時,又被他們運往台灣了。」王世襄似也相信這種完全不符事實的說辭。運臺的三批古籍,在南京就已滿載,怎麼可能停留在上海裝運古籍呢?法寶館的古籍由孫家晉保管,孫知道鄭振鐸的政治立場,不可能把上百箱的古籍運到上海碼頭。從未見過中央圖書館有從上海運古籍到臺灣的文獻記載。 |

| (4) | 日本漢學家長澤規矩也曾將整理這批古籍的經過記錄下來,日前看到林景淵教授的譯稿,文章講到長澤自1944年1月25日開始到帝國圖書館地下室整理這批書,每天上午七點七分到達圖書館,寫這一批書的提要。有中國人責備日軍劫走這批書的不當行為,長澤辯稱,如果當時保管在香港,早都被燒成灰燼了。至於為何一部分運到鄉下小澤元村長的倉庫,是由於怕被美軍沒收,所以疏散到鄉下。如果讀者要知道這段經過,日文請看長澤規矩也著《古書のはなし──書誌學入門》九.〈古書.圖書館と私〉(東京:富山房出版,1976年),該書國家圖書館日韓文室有典藏;中文部分,林景淵教授已譯成中文,尚未發表。 |

附言:王世襄〈與西諦先生一夕談〉乙文(收在《鄭振鐸紀念集》,頁518-521)說107箱善本書押運回上海,受命交給鄭振鐸,當天兩人未見面,「我立即去南京,失去了拜見西諦先生的機會」,此說恐怕與事實不符。《鄭振鐸年譜》新版第563頁載:二月十一日「晨,錢鶴林來。至中美探望慰堂(蔣復璁)。晤森老(徐森玉)及王世襄。」(引號的文字是錄自鄭振鐸日記)按常理,鄭振鐸第二天一定會與王世襄會晤,這是一件大事。

七、陳君葆的日記

(一)陳君葆的八則日記

陳君葆係廣東人,生於1898年,1934年任馮平山圖書館館長,該館後來併入香港大學,1953年10月退休,1982年辭世。據小思〈一段護書往事──記陳君葆先生〉乙文說,1947年英國政府頒給陳君葆OBE勳章,港督楊慕琦爵士在賀函中,讚揚陳君葆說:「香港政府期望能就市民於一九四一年抗戰期間及其後淪陷時期的英勇行為、犧牲精神,以及盡忠職守的表現,對他們致以最深的謝意。」這段讚詞應包括保護上海文獻保存同志會為中央圖書館搶救古籍後寄存在馮平山圖書館的一百多箱的古籍及其被日軍劫走後仍繼續追蹤其下落的辛勞,直到發現在日本帝國圖書館為止。陳君葆生前日記,由女婿謝榮滾整理,分別於1989年出版二卷本《陳君葆日記》,記1933年至1949年;2004年出版七卷本《陳君葆日記全集》,記1932年至1982年。兩種版本均由香港商務印書館出版。其中有七天的日記和七卷本第三冊正文前的圖版,有1950年9月23日鄭振鐸親筆寫信給陳君葆,請求寄回北京前中央圖書館寄存在香港的藏書的書信影印本,信有葉恭綽共同署名。這七天的日記和書信影印本,都涉及111箱古籍問題。前述近10篇論文及專書中的相關章節均未加引用,或引用而有遺漏,這些日記是很重要的史料,值得向讀者介紹。現依日記所記時間先後摘要原文,必要時加按語說明。

1. 1940年1月25日

陳君葆和蔣復璁兩人第一次見面,日記載:「中央圖書館和他的總務主任陸華琛因孫述萬的介紹來訪,談了好些時。」據蘇文說蔣復璁個人在1月23日搭意大利船回港,所以25日與陳君葆見面是很自然的事,惟不詳談話內容,不知是否談及擬在上海搜購古籍善本之事。當時誰也沒有料到一年又五個月後,搶救的一百多箱古籍會保管在馮平山圖書館,更沒有料到這些古籍會被日軍劫走,為陳君葆增加很多身心方面的沉重負擔。後來這批書運回南京,再輾轉運到臺灣。人和書的命運都是天在安排,由不得人。如今這批書分藏臺灣、南京和北京三地,其過程應可拍成紀錄片,會很精彩。中央圖書館大事記應記錄陳、蔣見面乙事。

2. 1941年9月3日

日記載:「徐森玉請譽虎、季明和我到牛奶公司午飯,成坤也同被邀請去,他這次請客,大概為的是中央圖書館的一批書。這書由鄭振鐸寄來,計到了的已有三千二百包,此外未到的還有六百多包,這許多東西要寄到川滇去,將怎麼辦,的是個難題。」據鄭振鐸給張壽鏞信,6月2日寄第一批257包,是嘉業堂剛買到的善本書(香港大學許地山6月19日信上說收到了),6月20日寄第五批,同月22日說寄出1,710包。七、八月寄的數量寫在8月14日鄭振鐸給蔣復璁的信。9月3日說已到、未到共三千八百多包,其餘有2,100包似是早期搜購的書。這些古籍,鄭振鐸說都有「寄港書目」,未見於陳君葆日記中。陳寅恪1942年6月20日給杭立武信上說:「其運去(指被日軍劫去)之書目,無意中發現於馬季明先生處」,不知此書目是否與鄭振鐸所說「寄港書目」相同。此日記也透露,迄9月3日尚未決定這些古籍要寄往美國。這一天的日記內容未見於鄭振鐸的文章、書信和日記。

3. 1945年11月19日

日記載:「今日發出二函:1. 致杭立武教次,報告一百一十一箱書籍事,2. 覆國立圖書館蔣復璁11月8日函,說明一百一十一箱(書)被移出經過並報告現留館內尚有五百廿餘冊無恙。兩函均預備空郵寄出。」(按趙建民在馮平山圖書館看過此信)這一天的日記,其重要性在於披露尚有五百二十餘冊未被日軍劫走。照理講,蔣復璁接到此信後,應立即派人到香港索還,等到1951年5月1日再去追問時,陳君葆說已北運北京了(疑北運三箱中,有這批書)。此種重大訊息,《鄭振鐸年譜》和《珍帚齋文集》均未記。

4. 1946年2月16日,3月27日

2月16日日記載:寫了信:(1) 覆杭立武,提議繼續進行追查111箱事辦法。(按陳君葆1945年12月13日接到杭立武的信,說去信已收到,但仍屬111箱書事,再加調查)(2) 致蔣復璁函,並附李寶棠書目一紙。(按李寶棠從上海帶51種書的「書單」有「三紙」,二份交馬季明;未知書目一紙和三紙有何不同)

3月27日日記載:得蔣復璁來信兩通:(1) 3月16日,(2) 3月20日。並述李寶棠自滬帶來圖書事,內請馬季明先生帶到重慶的四部而已。此事應一翻年前日記始知其詳。按此事較為複雜,又怪異。本文第85頁已說明51種只收到4種。事見3月20日屈萬里給鄭振鐸的信,沒有想到同一天蔣復璁也給陳君葆信,也提到只收到4種。再綜合並進一步說明如下:(1) 51種由李寶棠從上海帶到香港交馬季明帶到香港,有28種精品擬空運,有書單。(2) 重慶中央圖書館只收到4種(書單見本文頁85)。(3) 陳君葆說已找到19種。(4) 發現有6種藏於北京圖書館(今中國國家圖書館)。(5) 另有2種疑亦由該館典藏,書名同本文第86頁。(6) 目前下落不明的有20種,鄭振鐸生前應知此事,可參考1950年9月23日鄭振鐸給陳君葆的信。

5. 1946年6月16日

這一天的日記很重要。第一點,日記引1946年1月10日隨遠東委員會到日本的博薩爾給馬提太太的信,說在東京上野公園的帝國圖書館發現111箱書籍。博薩爾立即報告東京的中國大使館,也希望陳君葆寫信給東京的英國或中國大使館交涉取回。信上說這些書先寄到東京的參謀本部,再移到文部省,最後交給帝國圖書館,時間約在1944年夏季。一連串的說法與長澤規矩也的說法,完全吻合。第二點,由於博薩爾在信上未說明發現這一批書的確切日期,所以陳君葆根據博薩爾在日本的行程,推斷「發現書籍約在一月中至廿日的期間」。

這一批書在東京被發現的時間及發現者,有多種說法。時間都說是二月,發現者多未具體寫什麼人。《蔣復璁口述回憶錄》一書說抗戰勝利之後,顧一樵(毓琇)先生前往日本參觀帝國圖書館,「因為圖章的關係,認出其中一批係中央圖書館之藏書,於是再將之運回南京,居然一本不缺」(頁59)。按顧一樵是(1946年)2月25日搭乘美國軍用機飛抵東京,總要先拜會大使館,大使館應會說這批書已找到了。當然參觀還是可以去參觀,以便4月2日回國報告說看過這一批書。《回憶錄》所說「……運回南京,居然一本不缺」,與謝辰生的說法有異。

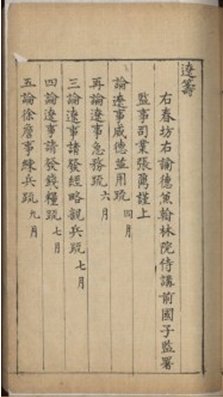

6. 1950年11月4日

陳君葆的日記以這一天最為重要,大意是說抗戰期間(中央圖書館)寄存在香港的善本圖書,今日啟運北京,「下午打發所有中央圖書寄京,裝成三箱交吳荻舟兄運去。這樣費了許多天工作才把事情弄妥,真是身上少了千鈞的擔子似的」。日記中有「所有」二字,表示全部寄走了。這件事要追溯到本年9月23日鄭振鐸給陳君葆的親筆信,內容:「前國立中央圖書館(現改名為國立南京圖書館)在抗戰中,曾寄存一部分善本圖書在香港大學馮平山圖書館。李寶堂先生赴港時,又帶上了一批。這一部分的書籍(還有若干部存在馬季明教授家中),我們現在要運到北京來。希望 先生能夠清理出來,準備啟運。……」(見圖十二此信影印本,有葉恭綽聯名簽字)。信上提到李寶堂(棠)和馬季明二人之事,見3月27日日記中的說明,不再重複。陳君葆1951年3月2日記收到文化部(日記誤寫文化局)文物局1月16日函,應該是收到1950年11月4日寄書的公文。這批書應附有書單,並寫明共多少種(部)、多少冊,惜未見日記有記載。

圖十二:1950年中央人民政府文化部文物局有關我國善本古籍保存事給陳君葆的函件(載於《陳君葆日記》卷三,1950年11月4日)

7. 1951年5月1日

日記:蔣復璁另帶一人,在下雨天同去找陳君葆,問中央圖書館尚保存在馮平山圖書館未被日軍劫走的古書。陳答以已交中共取走,陳君葆未問同來者姓名。趙建民的研究報告和《鄭振鐸年譜》,均未提及二人同去。有二人同去,表示知道中央圖書館的善本古籍被中共接收,另有其人。當然《珍帚齋文集》不會提及此事。

其他,日記尚有三則可記:

| 1. | 1941年9月27日,記陳君葆僱人抄寫中央圖書館寄存在館內的《勦闖小說》、《明禦倭軍制》等5種古籍,五書字數合約36萬字,僱人抄寫亦甚需時間。第一部曾出現1941年4月16日文獻保存同志會給蔣復璁的第七號工作報告書。由此小事看出陳館長隨時找機會蒐集文獻,補充館藏。 |

| 2. | 《鄭振鐸年譜》1946年1月25日至26日,有這樣一段文字:「香港大學馮平山圖書館館長陳君葆、港英當局端納上尉等,提審日本人樂滿、江村、竹藤峰治,追查被日方竊運去的上海『文獻保存同志會』寄存在港的圖書,但這幾個人都推說不知。」 |

陳君葆1月25日有一段很精采的日記可以補充:「竹藤峰治承認日人佔領香港後曾至港大圖書館多次,他堅不肯承認引領日軍官來搬運圖書的。他說忘記了馮平山圖書館樓上的一百一十一箱事,他抵賴知情運走圖書與把我扣留的事實,並且引為詫異。這老頭真可惡,我有些幾乎想把他鞭兩下。」不知再版時可否把這段生動的話加上去。

| 3. | 從日記中得知當時的教育部次長兼管理中英庚款董事會負責人杭立武很關心111箱古籍的下落,與陳君葆互動頻繁,常有書信來往。陳寅恪離開香港到桂林後,1942年6月20日寫信給杭立武說111箱古籍被日軍「波部隊」運走,又說運書單在馬季明家。同年7月20日和8月8日,杭立武和管理中英庚款董事會先後給蔣館長的信,都有引用陳寅恪上述的話。談這段史實不能不提杭立武所扮演的角色。 |

(二)陳君葆日記可補《鄭振鐸年譜》之不足

陳福康教授治學嚴謹,增訂《鄭振鐸年譜》、《鄭振鐸傳》二書時,沒有忽略陳君葆日記正文前圖版頁上1950年9月23日,鄭振鐸給陳君葆親筆信的影印本,信上要陳君葆館長寄還三筆中央圖書館寄在香港的古籍。陳君葆日記的正文漏記此事,亦未見陳君葆收到此信的時間,然陳福康沒有遺漏這封未出現在正文的信。惟《日記》仍有四點可補《年譜》之不足。

| 1. | 建議增1941年9月3日陳君葆日記說鄭振鐸從上海寄來香港的書,已到者3,200包,未到者六百多包。增這一段的理由,已在前面提過了,不再重複。 |

| 2. | 1946年1月25、26日兩天記事仍可保留,建議接著引陳君葆25日的日記,從日記上看出陳君葆的行事風格。此點亦可參見前面的敘述。 |

| 3. | 《年譜》有引1951年5月1日陳君葆的日記,說蔣復璁雨天訪問陳君葆的事,這樣會讓讀者以為蔣是一個人去的,事實上是兩個人去,這證明還有一人亦知中央圖書館1940年至1941年在上海搶救的善本古籍被中共接收。 |

| 4. | 1953年9月19日,《年譜》誤為同年6月19日,相差三個月,再版時可更正。 |

(三)小思〈一段護書往事──記陳君葆先生〉

陳君葆日記兩種版本的附錄都收錄小思〈一段護書往事──記陳君葆先生〉乙文,顯示此文受到重視。此文另以本名盧瑋鑾刊登《明報月刊》1997年12月,惟刪除參考文獻。參考文獻第一種係作者撰〈我訪問陳君葆老師的口述記錄〉,可列為原始史料。此文提及陳君葆親眼目睹1942年1月底111箱善本古籍離開馮平山圖書館(按陳君葆日記未提目睹此事),以及前後發生的事,也談及事後陳館長如何鍥而不捨地追查這批書的下落,如1946年1月託友人博薩爾隨遠東委員會到日本執行審查日本戰爭罪行時,代為留意那111箱的善本書。6月博薩爾寫信給馬提太太,說已找到了這批書,並希望陳君葆立刻寫信給東京的英國和中國大使館取回,陳君葆立刻寫信給杭立武。這些事有的未見於陳君葆日記,可補日記之未備。多年來論及這兩年搶救古籍的有關人物,較少提及陳君葆的名字,或引用陳君葆的日記,遑論其貢獻,小思此文可彌補這個空白。不過文章有一點疏失,疑係受到參考文獻鳳翬〈曾被劫往日本的我國善本書〉乙文的誤導說「鄭振鐸分期由上海寄港的善本書,到1940年底,已積聚了好幾萬冊」。按實情並非如此,1941年6月2日才開始有善本書寄往香港的記錄,前幾批都是嘉業堂的藏書,6月22日鄭振鐸給張壽鏞信,說五批共寄了1,710郵包。七、八月據1941年8月14日鄭振鐸給蔣復璁信,約寄了三千一百餘部。前面也談到1941年9月3日陳君葆的日記說「已到三千二百包」、「尚未到六百多包」。

由這三段文字說明寄港的時間集中在1941年六、七、八三個月,採密集式郵寄。提供不同的看法,供大家參考。

八、其他

除前述6種類型的史料文獻外,重要的參考文獻還有3種:(一)《鄭振鐸紀念集》,該書最重要的是孫家晉(吳岩)的3篇文章;另外,唐弢、程俊英、劉哲民三人文章的部分文字,也都與抗戰時上海孤島搶救古籍的經過和後續發展,或與鄭振鐸的心路轉折有關。惟上述諸專文均未引用,包括未列入參考文獻。(二)《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期,這一期是為慶祝該館五十周年館慶的特刊,主要內容含文章和史料兩部分,前者有陳立夫、杭立武、蔣復璁和鄭肇陞的文章;後者分四部分,第三部分有〈古籍搜購與集藏〉,最重要的是把同志會的九號工作報告書、同志會給蔣復璁的兩封信和蔣復璁給教育部的簽呈,據原稿排印,長達30頁之多,這是名符其實的原始史料。這些史料和文章,均被大量引用,其中蔣、鄭二文有多處錯誤,必須加以改正,以免後人再犯錯誤。(三)趙建民「佔港日軍劫掠馮平山圖書館之始末」的課題研究,講的是保管在馮平山圖書館的中央圖書館三萬多冊古籍被日軍劫往東京,又運回上海的始末。茲將這3種文獻分別說明如下:

(一)《鄭振鐸紀念集》(簡稱《紀念集》)

《紀念集》可歸入資料性的文獻,未見諸專文引用。2008年由上海社會科學院出版社出版,「主要收錄鄭振鐸逝世後與他有過交往的人士撰寫的回憶文章,大部分內容來自陳福康教授編選的《回憶鄭振鐸》一書」。《紀念集》有多篇文章涉及那兩年搶救孤島古籍的祕辛,最重要的首推孫家晉以筆名吳岩發表的3篇文章,這3篇文章的內容,前文已有介紹。另外,唐弢的兩篇文章也很重要,一篇是〈西諦先生二三事〉乙文,黃炎培告訴徐森玉說鄭振鐸是共產黨,此問題在介紹《鄭振鐸年譜》一書的代序時,我已提到周恩來的不同看法,此不再贅述;另一篇〈作家需要知識〉乙文,從題名看不出內容是講唐弢在郵局上班,幫鄭振鐸將資料、書目等轉寄到香港和大後方,「半年之內,經我的手寄往內地的散葉和目錄,不下兩百五十函」,數量相當驚人。唐弢也從未過問這些資料的內容,這一部分也已在其他自問自答講過了,不再重複。此外,程俊英〈回憶鄭公二三事〉乙文,透露鄭振鐸對時局的極度不滿,包括國共內戰在內,隱隱約約覺察出鄭振鐸不會將保管在上海法寶館的古籍運往南京。最後提到劉哲民〈回憶西諦先生〉乙文,看出鄭振鐸非常反對珍貴古器物、名貴字畫的出口,他反對抗戰時為國家民族搶救的版本圖籍出口,完全是從高度愛國主義出發。

(二)《國立中央圖書館館刊》(簡稱《館刊》)新16卷第1期

上述諸專文引用文獻次數最多者,首推《館刊》新16卷第1期,其中都集中在同志會的九號工作報告書。盧錦堂〈抗戰期間中央圖書館搶救我國東南淪陷區散出古籍相關工作報告書之一考察〉乙文,即以同志會工作報告書為基礎撰寫成文,我曾統計其引用次數,九號工作報告書共引用八十一次;其中,第三號十七次,第四號十四次,第二、五號各十次,第一號九次,第八號五次,第九號四次,第七號三次,第六號二次。當時《館刊》的主編劉顯叔先生將這一期策劃成館慶的專號,頗費心思,很有特色,可惜蔣復璁、鄭肇陞二文有些誤植和不該發生的疏誤,略述如下:

1. 蔣復璁〈我與中央圖書館〉

| (1) | 1933年1月,教育部預備成立中央圖書館,派蔣復璁擔任「國立圖書館籌備委員」,誤為「籌備委員會委員」。 |

| (2) | 蔣復璁在1940年1月4日赴香港,後轉到上海。非「二十九年(1940)十二月」、「二十九年底」、「民國三十年一月十日抵上海」。連三錯。 |

| (3) | 1935年7月通過出版法,迄未公布。 |

| (4) | 未提鄭振鐸、張元濟、徐森玉三人參與抗戰時搶救上海孤島善本古籍乙事,蔣文說「與光華大學校長張壽鏞先生,暨南大學校長何炳松先生等密商」是不夠的,雖然有加「等」字,也是欠妥的。 |

| (5) | 蔣文說:「當時教育部已有指示,要將中央圖書館的書籍運往臺灣,而館中藏書達一百萬冊,如欲悉數運走恐不可能,只能擇要而搬,然而何者重要?何者次要?需由行家鑑定,所幸當時在上海的徐鴻寶先生,他服務各地圖書館多年,對版本方面的知識很內行,我便請他專程由滬赴京,查看館中圖書後,選定重要書籍分四批啟運臺灣。」我高度懷疑,徐森玉在選定等級時做了手腳,將部分屬國寶級的善本放到第四批,共有204箱,未及運臺。我會有這種看法,是因為聯想到以前政府請徐森玉鑑定故宮文物運臺,也發生類似的事,即把部分原為一級品運往臺灣的,有意不標為一級。「終於機智地保留下來一些珍品」。(詳見《鄭振鐸傳》新版頁430)徐森玉後來拒絕來臺,與此二事是否有關,存疑,亦待考。 |

2. 鄭肇陞〈國立中央圖書館五十年〉

| (1) | 藏書家嘉興沈氏海日樓,誤為番禺沈氏風雨樓,有二錯。 |

| (2) | 「玄覽中區」(見圖十三),非「中區玄覽」。同時迄未見善本書有鈐蓋此印。 圖十三:「玄覽中區」方章 |

| (3) | 善本書並未全部運臺,第三批未運完,第四批204箱仍保留在中國大陸。 |

| (4) | 在香港蓋有「國立中央圖書館」藏章,應改為蓋有「國立中央圖書館考藏」章。 |

| (5) | 國立北平圖書館善本書從美國華府運臺日期是1965年,非1962年。 |

| (6) | 張壽鏞誤植為張籌鏞;潘氏滂喜齋誤植為旁喜齋。又,似未購得滂喜齋藏書。 |

| (7) | 鄭文說國立北平圖書館102箱善本書,「於三十一年(1942)初抵達美國」,錢存訓〈北平圖書館善本古籍運美遷台經過〉(《東西文化交流論叢》,商務印書館,2009年)乙文,說是6月。 |

| (8) | 提普通本線裝書目索引,未提較重要的善本書目書名、人名索引。 |

為避免發生不必要的錯誤,建議以後由資深的同人來寫館史。

(三)趙建民「佔港日軍劫掠馮平山圖書館之始末」的課題研究

復旦大學歷史系趙建民教授在2010年上海圖書館舉行「紀念蔣復璁先生逝世20周年座談會」發言,表示十年前曾申請一個關於中央圖書館存放在香港大學馮平山圖書館的藏書,在1942年2月初被佔港日軍劫去日本,後運回上海轉存南京圖書館的課題研究。報告中發現在香港下落不明的46種269冊圖書中,已在日本發現了3種64冊。趙建民本人在二十世紀九十年代赴日訪問期間,在「東京大學東洋文化研究所、東洋文庫、京都大學社會科學研究所等單位,在那裏確實發現藏有蓋著『國立中央圖書館考藏』、『管理中英庚款董事會保存文獻之章』」(見圖十四)(按「文獻保存同志會」為中央圖書館刻兩枚藏書暗記章,外界所知不多,亦不多見。一是「希古右文」,朱文方印,鈐在卷首,見圖十五;一是「不薄今人愛古人」,白文長方印,鈐在卷末,見圖十六)。他認為「繼續追回被日軍掠去的圖書,仍是我們的責任和義務」。至盼趙教授的研究報告,早日正式出版,便於研究。

圖十四:管理中英庚款董事會保存文獻之章

圖十五:「希古右文」,朱文方印,鈐在卷首

圖十六:「不薄今人愛古人」,白文長方印,鈐在卷末

【問題九】

很多人聽過《全唐詩》,知道是唐詩總集;部分人士知道是清彭定求等十人奉敕編;很少人知道《全唐詩》是在清初季振宜編《唐詩》的基礎上編成的;更少人知道季振宜《唐詩》有兩種稿本:底稿本(底本、剪貼本、百衲本)(見圖十七)和謄清本(見圖十八),都是1940年至1941年在上海的文獻保存同志會為中央圖書館搜購的。前者目前收藏在臺北的國家圖書館。後者卻出現在1987年出版的《北京圖書館古籍善本書目》第五冊,意即收藏在北京的國家圖書館,持這種說法的有中國大陸的冀淑英、李致忠和周勛初;在臺灣的盧錦堂和方國璇師生,則疑藏於北京圖書館。現在的問題是中央圖書館搜購的「謄清本」怎麼會「跑」到北京圖書館的善本書庫?1997年周勛初在王元化主編的《學術集林》第11輯發表〈季振宜《唐詩》的編纂與流傳〉乙文,引用李致忠給周勛初的信,說是:「一九四八年前後,由於政局急轉直下,南京政府下令中央圖書館分批將所藏精品移至臺灣,其中一批二百五十三種藏品,先運到了香港,暫放在香港大學馮平山圖書館中,沒有繼續運往臺灣。中華人民共和國成立不久,英國表示承認並立即建交,於是馮平山圖書館館長陳君葆即將這批圖書又寄回南京。一九五九年時,江蘇省文化局將書送到北京等待處理。一九六一年,文化部文物事業管理局作出決定:將其中的一百五十四種撥交北京圖書館,九十九種發還江蘇南京圖書館。原藏鄧氏羣碧樓的季振宜《全唐詩》謄清本,即其中的第一百四十七種,也就留在北京圖書館中了。」該如何看待這件事?中央圖書館第一批善本書到臺灣是1948年12月21日,李致忠函說是1948年前後就先運一批到香港,有可能這麼早就決定嗎?有公文或檔案可查嗎?這是藏書史上的一件大事,也是中央圖書館和北京圖書館之間的大事。又該如何解讀這件事呢?

箭頭下方有挖空的痕跡

圖十七:《唐詩》底稿本卷端書影(國家圖書館提供)

圖十八:《唐詩》謄清本書影(盧錦堂教授提供)

【回答】

很長的提問,主要是對李致忠所說中央圖書館購買的《唐詩》謄清本入藏北京圖書館的看法。李致忠信上對運送的時間、地點和善本書的種數說得很具體,似有掌握相關的檔案、公文和圖書清單。我有不同的解讀。根據陳福康新版《鄭振鐸年譜》和《鄭振鐸傳》二書,未發現中共建國初期,有香港所藏中央圖書館的古籍北運南京或北京的記錄,只有1950年底,從香港北運北京的中央圖書館90種古籍的記載;另有一批是1950年初,從上海北運北京,有好幾個單位,圖書數量較多,其中有乍浦路的中央圖書館出版品國際交換處的圖書,卻未見愛文義路覺園法寶館藏一百多箱中央圖書館的善本古籍列名其中。我認為《唐詩》謄清本158冊就是1950年初這一批運往北京的。下文陳述我的粗淺看法。

《唐詩》謄清本目前典藏於中國國家圖書館,是毋庸置疑的。《北京圖書館古籍善本書目》和冀淑英的著作,都證實有這件事。現在進一步要追問,此書何時、從何地運往北京或北圖,中共建國前似是不可能;中共建國後,我依據陳福康新版的《鄭振鐸年譜》,發現有兩批圖書之物,分別從上海和香港北運北京,都是在1950年,都是注明由鄭振鐸經辦,特別注明由文化部文物局局長來辦理此事,頗不尋常。一次是1950年1月26日,據《人民日報》1月29日報導:「北京圖書館上海辦事處的圖書儀器今日由上海運到北京,其中有中文善本書25箱、敦煌寫經卷子49箱、顯微照書機2箱,與中央圖書館上海辦事處國際交換圖書45箱。此外還有上海鐵琴銅劍樓名貴古書13箱,及朱啟鈐捐獻的明岐陽王的文物圖像6箱等。另有從南京運回的工程書籍81箱等。總計大小334件,已一併運到北京圖書館。」

我根據上述各單位(含個人)的箱數加以統計,得221箱;報導中說總計334件,假如一箱等於一件,則有113箱不知屬於哪幾個單位,因為報導文字中有「等」字,表示尚有未列的機關。因此,我大膽假設,這些不列名的單位,一定有收藏中央圖書館善本古籍的法寶館,法寶館的藏書包括兩部分,一是1940年至1941年以鄭振鐸為主搶救的善本古籍;另一部分是1947年2月10日從日本運回上海的一百多箱中央圖書館善本古籍,抵達碼頭後,有數百種被鄭振鐸「秘密轉移」「集中保存在上海愛文義路覺園的法寶館」(按有引號之文字係摘自謝辰生〈紀念鄭振鐸先生誕辰一百周年──《鄭振鐸文博文集》代前言〉乙文)。法寶館的藏書,原來就有「成百箱」、「上百箱」(吳岩〈憶西諦先生〉),加上由日運回來未運南京部分,兩批加起來,約有一百多箱,與上述113箱頗為吻合。

就時間點來說,在1950年1月下旬寄書北運,也是很合理的。1949年12月8日,中共副總理董必武任華東工作團團長,南下接收由南京、上海、杭州等地軍管會接管的前國民政府中央各機關的圖書、檔案、資財運到北京,鄭振鐸任該團文教組組長。12月10日抵南京,12日抵上海。負責保管法寶館鑰匙的孫家晉(筆名吳岩)一定會很快交出鑰匙,不敢拖延。孫家晉撰〈覺園〉乙文,說:「直到董老率領的『中央工作團』在四九年冬天到達上海,我才正式把『法寶館』的鑰匙交了出去。說也湊巧,『工作團』文教組的負責人正好是鄭西諦先生。他一見面就憤憤地說道:『真是可惡!南京方面後來用潛水艇把最珍貴的文物圖書裝到台灣去了,其中就有我們整理過的書。──幸虧我們後來整理好了也不運了。』」除了法寶館的藏書外,鄭振鐸一定會同時聯絡上述幾個單位備妥運輸工具,準備啟運北上。經過一個月,即看到1月20日《馬衡日記》載:「得兆鵬書,知北運文物一千五百箱,廿四或廿五日裝車啟運。」隔了六日(26日)就北運了,又隔了一日(27日),鄭振鐸即北上,29日抵北京,圖書文物也是同日抵達。當天鄭振鐸即訪葉聖陶、宋雲彬等人「談笑盡歡而去」(《宋雲彬日記》);《日記》2月7日又記鄭振鐸、老舍、俞平伯在葉聖陶家,「飲酒談笑甚歡」;《日記》2月18日又記鄭振鐸、曹禺夫婦、趙萬里等在宋雲彬家「共飲紹興酒盡七斤,振鐸猶呼『熱酒熱酒』」。這種種跡象,我直覺北運圖書其中一定有法寶館的中央圖書館善本古籍,《唐詩》謄清本可能就在這一批北運的藏書中。1940年2月2日鄭振鐸知道群碧樓有《唐詩》謄清本,他在日記上說:「如能得此,可證斷三百年前的一重公案(按即《全唐詩》是抄襲《唐詩》謄清本)。惟恐所求太奢,不易應付耳。」如今,盼望十年的珍籍未運到臺灣,其興奮但並不意外。此事讓人聯想起1938年,鄭振鐸買到《脈望館鈔校本古今雜劇》時,說:「簡直比攻下了一個名城,得到了一個國家還要得意。」他把書捧回家來,「把帽子和大衣都丟了,還不知道。至今還不知是丟在車上呢,還是丟在孫(伯淵)家。」我想鄭振鐸作為一個愛國藏書家,能為國家搶救到《脈望館鈔校本古今雜劇》和法寶館藏的善本古籍,應該是一生最光榮的兩件事。這一部書和法寶館的藏書,後來都入藏北京圖書館。

另一次圖書北運是1950年9月23日,鄭振鐸和葉恭綽聯名致函香港大學馮平山圖書館館長陳君葆,要求將中央圖書館寄存在該館的古籍,和李寶棠(堂)由上海帶到香港的部分保存在馬季明家中(按部分寄到重慶中央圖書館,部分失蹤),一起寄到北京。這批書只有3箱90種,於1950年11月4日寄出,1951年1月16日文化部致函陳君葆收到這批書。《陳君葆日記》載同年3月2日陳館長收到公文。這批書有書單,如加以公布,即知有無《唐詩》謄清本在內。如北京圖書館的《唐詩》無「國立中央圖書館考藏」章,也有可能是在香港寄北京這一批中,但是我覺得可能性不大。李致忠信上說中共建國後,陳君葆將這些古籍運到南京,這是不太可能的事,陳君葆與鄭振鐸是舊識,又是同年齡,陳也知道鄭振鐸當時的身分是文物局長,主管圖書館業務,事先會徵詢鄭振鐸的意見,是寄回南京或北京。事實上,陳君葆會知道香港這一批書,蔣復璁和鄭振鐸都會關心,都會主動來催討。1951年5月1日,蔣復璁冒雨找陳君葆詢問中央圖書館寄存在馮平山圖書館的善本書,陳告訴蔣,書已運到北京。書運北京後,未能從《鄭振鐸年譜》找到類似上一次古籍從上海運到北京時,鄭振鐸有特別興奮的記載,原因可能與這批善本書量少、珍籍少、遇到的波折少有關。

讓我們再把兩次古籍北運的過程回顧一下,會發現鄭振鐸對於北運的時間安排很緊湊,實際行動前後只有一年多。上海方面,從1949年12月中旬到1950年1月底;香港方面,只有三個月就處理好了。

【問題十】

我也查過《鄭振鐸年譜》,書上並無「法寶館」藏書從上海北運北京的記載,我強調的是沒有「法寶館」三個字,憑什麼說有法寶館的藏書?至於李致忠所說的古籍253種,中共建國後不久,先運回南京,1959年再北運北京,歷時十年,新政府辦事效率會那麼差嗎?李信上說古籍種數有253種、154種,又有第99種、第147種,都是具體的數字,讓人覺得李先生疑握有圖書清單和相關檔案,此事又如何解讀?

【回答】

提問可歸納為兩點:第一,沒錯,《年譜》書上未見「法寶館」三個字,但是陳福康著《鄭振鐸傳》新版有提到「法寶館」藏書整理好了,也不寄到中央圖書館,「後來全部入藏於北圖」(頁495)。第二,就目前我所看到《年譜》的記載,只有兩次北運記錄,假設李致忠所說253種古籍都蓋有「國立中央圖書館考藏」章,我懷疑這是從日本運回,在上海碼頭被祕密轉移到法寶館的那一批書,只是種數與謝辰生的說法有落差。2011年網路上還有謝辰生的新聞,甚盼謝先生能與李致忠先生來一次對談,釐清和還原真相。此問題困擾我多時,暫時如此答覆。

【問題十一】

文獻保存同志會有幾位決策階層的成員,幾篇專文說法不一,有的說包括蔣復璁和葉恭綽,有的說沒有張元濟和張鳳舉。這個問題已說明過。其實,基層工作人員,像負責寄信者、古籍整理、編目和保管人員,也很重要。可否用較少的篇幅和文字,列出這些工作人員的姓名,為這段歷史留下記錄。

【回答】

基層工作人員分開在上海和香港兩地。上海部分,沈文提到二人:郭晴湖和施韵秋。沈文說1940年2月至6月,鄭振鐸先後請到郭晴湖、施韵秋二先生。事實上,1940年4月30日,鄭振鐸致函張壽鏞,說「施韵秋當於明日(5月1日)起至敝處編目」,同年5月1日再函張壽鏞,說郭晴湖「明日(5月2日)可來此上班」,意即2、3、4月,兩人未在「同志會」上班。第三個工作人員是沈志堅。1941年6月24日,鄭振鐸致函張壽鏞,說「昨與何(炳松)先生商定,擬加聘商務(印書館)編輯員沈志堅君(頃已離商務)幫助編目,沈君與我同事多年,人極可靠,慎妥幹練,兼而有之,實一人材也」。他們的工作,有點收、登錄、編目、分類、裝箱、保管等。施韵秋曾任嘉業堂藏書樓主任,還要負責與藏書家的交涉事宜。由於他曾促成買成嘉業堂藏書有功,拿過佣金5千元,這是一筆鉅款。

另外,還有一重量級人物是唐弢,他是鄭振鐸1949年2月離開上海前一天(25日)所見的一個人,且是單獨見面。當時他在郵局工作,鄭振鐸通過他將購書、印書的有關郵件寄到重慶及香港,以避免敵偽的檢查。「但唐弢當時並不知道鄭振鐸為國家購書之事」。(見新版《鄭振鐸年譜》上冊,頁400,1941年5月22日)據新版《鄭振鐸年譜》所載,自1941年5月22日至12月15日,鄭振鐸致唐弢信,有32通之多,可見其交往之密切。唐弢〈悼西諦〉乙文,也說1941年12月8日太平洋戰爭爆發後,每隔一個時期就要到鄭振鐸住處轉一次,看是否有書翰文件,要逃過駐在郵局裡日本特務的檢查,由唐弢轉發到外埠去。(見《鄭振鐸紀念集》,頁67)唐弢〈作家需要知識〉乙文,又說:「他(鄭振鐸)購入的書目,印行的史料,分成散頁,封入函套,自一九四一年六月起,由我設法躲過日本駐郵局檢查的耳目,陸續寄往內地。或徑寄,或由香港轉遞。根據現在能夠查到的材料:十月六次,共四十函,十一月十一次,共六十一函。半年之內,經我的手寄往內地的散葉和目錄,不下兩百五十函。其中哪些是書目,哪些是叢書散葉,甚至連印的什麼叢書,我也沒問過,一點都說不上來。記得叢書種類很多。」(《鄭振鐸紀念集》,頁339)12月2日鄭振鐸致函唐弢,說「茲奉上致內地函5件,便中懇即發寄為感!」12月4日,又函說「茲又奉上二函(致渝、港各一),便中代為發寄為感!」12月共7函。他們的友誼維持二十年之久,劉哲民編的鄭振鐸書信集,還收有鄭振鐸1959年遇難前一年(1958)11月18日在蘇聯列寧格勒寫給唐弢的信。

至於抗戰勝利後,工作人員又換另一批人,即孫家晉、徐微、王以中。後二人工作時間很短,最重要的人物是孫家晉,他在1945年9月底(一說10月上旬)即加入覺園法寶館整理抗戰期間「同志會」替中央圖書館搶救的善本古籍。有一段時期在中央圖書館工作,《國立中央圖書館六十年大事記(初稿):民國22年-民國81年》兩次出現過他的名字。1950年至1955年在文化部文物局上班,局長就是鄭振鐸;1955年5月轉到上海工作,1989年退休。曾用筆名「吳岩」,寫3篇談法寶館有近百箱中央圖書館善本古籍未運到南京的大事(3篇文章都收在《鄭振鐸紀念集》),這些古籍後由中共接收。知道此事內情的,除鄭振鐸外,還有徐森玉,我想這是蔣復璁萬萬沒有想到的事。

至於香港部分的工作人員,蘇精〈抗戰時期秘密搜購淪陷區古籍始末〉和盧錦堂〈抗戰時期香港方面暨馮平山圖書館參與國立中央圖書館搶救我國東南淪陷區善本古籍初探〉二文所講的情形,完全相同,表示同一來源,都是引用中央圖書館未公布的原始檔案,只是盧文有注明資料出處。蘇、盧二文都是說由上海寄往香港大學馮平山圖書館的郵包,必須改裝在王雲五代訂製的木箱,箱內襯鉛皮,外圍鐵帶。工序是郵包拆封、核對、登錄、裝箱。後來為將來便於辨識起見,重新打開裝畢的木箱,加蓋藏書章。至於工作人員,蘇、盧二文都說分成兩組,葉恭綽的族妹和堂弟為一組,陳垣的長媳及一位郭先生為一組,均未交待名字。所不同的是,盧文(2003)寫得較詳細,如說這項工作葉恭綽僅擔任指揮,「凡對外接洽及打包、過秤等事,都由徐森玉來辦;徐森玉還曾將各郵包排比號碼(按僅嘉業堂藏書就有257件。見1941年6月2日鄭振鐸致張壽鏞函),發現重出者、短缺者數處,頗覺束手無策」。盧文(2003)又說,朱文方印藏書章刻的字是「國立中央圖書館考藏」。就我所知,此章一直未放在特藏組,而是由祕書室保管,聽說最近已移交給特藏組。凡是由日本運回的一百多箱藏書,書上都有蓋這顆藏書章。北京圖書館收藏多少中央圖書館由日本運回的藏書,辨識方法就是看書上有沒有蓋這個藏書章。

【問題十二】

有中央圖書館同人的專文說搜購善本古籍的工作,張元濟未參與,因張曾聲明「不與于辦事之列」。央圖前館長蔣復璁撰寫的近10篇文章中,有專文,有非專文,提及此事,大部分漏提張元濟;央圖同人在館慶五十周年特刊中及國圖最近出版專書中提及此事,均漏張元濟;館外人士,則持不同的看法。你是央圖退休同人,如何看這件事?

【回答】

央圖同人的專文指蘇精〈抗戰時期秘密搜購淪陷區古籍始末〉:「上海的文獻保存同志會,後來因為張元濟並未參與實際工作,而由暨南大學的文學院長鄭振鐸(西諦)加入。」我想蘇文是根據1940年2月4日鄭振鐸致張壽鏞函中有「弟(張元濟)前聲明不與于辦事之列」。蔣復璁的近10篇文章,包括專文〈一剎那中的決定〉和〈涉險陷區訪「書」記〉(未收在《珍帚齋文集》),非專文〈我與中央圖書館〉、〈國立中央圖書館創辦的經過與未來的展望〉、〈我與中國的圖書館事業〉、〈重印玄覽堂叢書初集後序〉、〈國立中央圖書館善本書目序〉、〈國立中央圖書館宋本圖錄序〉、《蔣復璁口述回憶錄》(黃克武撰)等,文中大部分只提到光華大學校長張壽鏞和暨南大學校長何炳松二人,只有二文提到張元濟。央圖同人鄭肇陞在《國立中央圖書館館刊》新16卷第1期〈國立中央圖書館五十年〉乙長文中說「請何炳松與張籌(壽)鏞等先生在上海負責辦理採購事宜」。央圖專書,指《國家圖書館七十年記事》「上海委請暨南大學何炳松校長與光華大學張壽鏞校長主持收購善本圖書(後轉由鄭西諦辦理)」。

館外人士持不同意見的有:

| 1. | 沈津專文〈鄭振鐸和「文獻保存同志會」〉中說:「『文獻保存同志會』的幾位主要人員中,張元濟先生由於年事已高,後來對於此事曾有『聲明不與于辦事之例(列),故未能遵命署名於上』(見1940年2月4日鄭致張信)。但是,在『同志會』的具體工作中,張元濟是出了不少力的。如張元濟曾先後兩次在鄭振鐸的陪同下,去古董商孫伯淵處看玉海堂藏書,去蘇州看鄧氏群碧樓藏書,後與鄭商定擬選購100餘種。張又多次致函鄭振鐸談收書事。鄭振鐸在影印《玄覽堂叢書》前,也曾徵求過張的意見。」 |

| 2. | 吳方著《仁智的山水:張元濟傳》(上海文藝出版社,1994年)一書中說:「有一說法認為,搜購古籍的工作,張元濟未參與。事實上張元濟確曾聲明過『不與于辦事之列』,不過,除了他開始曾參與籌劃並接待過蔣復璁之外,很長時間並未置身事外,僅看一九四○年鄭振鐸與張氏往來的記載,便說明他關於收書情況多有諮詢,不遑一一列舉。又譬如,一九四一年四月中旬,鄭振鐸托施韵秋送嘉業堂藏鈔校書三十六種,請張元濟估價。張覆函謂『如今法幣價值跌落,書價當可漲至原價十倍』,力主速購,經鄭振鐸努力,嘉業堂藏明刊本一千二百餘種,連同此項鈔校本,終以二十五萬元成交。這批書後來成了台灣中央圖書館引為驕傲的藏本。由此可見張元濟默默中所起的作用。」 |

| 3. | 柳和城著《張元濟傳》(南京大學出版社,1996年)一書中說:「最後大家決定組成『文獻保存同志會』,立即著手工作。成員作了分工,鄭振鐸、張鳳舉負責採訪;張元濟負責鑒定;何炳松、張壽鏞負責保管經費。蔣復璁對此番上海之行很滿意,告辭時與張元濟等一一握別,連連說:『拜託諸位了。』 |

蔣復璁秘密來滬的消息被日偽特務偵悉。他離滬去香港,背後多了一條『尾巴』。可敵人並未搞清蔣復璁來滬的意圖,『文獻保存同志會』大規模的收書工作已悄悄開始。

鄭振鐸陪同張元濟到孫伯淵那裡閱看蘇州劉氏玉海堂藏書,決定悉數購下。

不久,鄭振鐸又送來孫伯淵所標鄧氏群碧樓各書價格,經張元濟鑒定決定也悉數購下。

張元濟赴港很秘密,除董事會幾位董事外,外人只有鄭振鐸知道。文獻保存同志會借用覺園法寶館房屋作書庫,最近法寶館要收回書庫,另辦孤兒院。鄭振鐸請張去港與葉恭綽商議,請葉出面疏通,希望法寶館將房屋繼續讓同志會作書庫用。經過幾天緊張準備,1940年5月18日,張元濟登上荷蘭芝沙旦號輪赴香港。」

按,此書亦有錯誤之處,如徐森玉帶了80種502冊國寶級善本書到重慶,作者卻誤為八百多部,五千多冊。(頁368)

| 4. | 李性忠著〈張元濟與嘉業堂主人劉承幹〉(收在《出版大家張元濟──張元濟研究論文集》,學林出版社,2006年)乙文說:「1937年全面抗戰爆發,在淪為『孤島』的上海,活躍著一個名叫文獻保存同志會的組織,從事搜訪遺佚,保存文獻活動,以免祖國文化遺產落入敵手或流出海外,張元濟在同志會裏負鑒定版本之責。1941年4月間,文獻保存同志會收購嘉業堂部分藏品,就是經張元濟鑒定估價的(按,係指鈔校本36種)。」 |

以上列舉四種說法,說明張有實際參與古籍搶救工作,惟舉證不夠多,是其缺點。

我完全贊同館外人士的看法,並且認為張元濟在文獻保存同志會扮演重要的角色,對中央圖書館忽略張元濟的貢獻,不敢茍同。我試從鄭振鐸致張壽鏞的270通信中,逐一閱讀,發現自1940年2月4日起,至1941年5月20日止,共一年四個月,鄭振鐸致函張壽鏞,約192通,其中有40通提到張元濟,平均每四到五通信提到張元濟,頻率是很高的。除四、五通提到張元濟因病住院開刀二次外,都觸及實際參與同志會的購書行動。茲將書信內容歸納為14點,縷述如下:

| 1. | 赴藏書家、書肆閱書,鑑定版本。 |

| 2. | 鄭振鐸提善本書,由其估價。 |

| 3. | 提供大批善本古籍,請提示採購注意要點。 |

| 4. | 對書肆提供的善本古籍或善本書目,表示意見(購否)。 |

| 5. | 提供善本古籍保存地點。 |

| 6. | 赴香港期間,順便請託葉恭綽能出借覺園法寶館,供典藏搶救的善本古籍。又轉告葉主張多購實用書。 |

| 7. | 指出清初季振宜《唐詩》底本(剪貼本),高出謄清本,原因之一是有宋刊本。 |

| 8. | 是否購劉晦之藏9種宋版書,請示其意見。又,購後託張先行存庫。 |

| 9. | 鑑定嘉業堂36種鈔校本之價值(後有購下)。 |

| 10. | 嘉業堂第一批擬購入的善本書,「送菊老處提意見」,「菊老亦覆示」。(請參見吳方著《仁智的山水:張元濟傳》,頁247、248) |

| 11. | 文獻保存同志會致朱家驊的重要書函(含覆函),請張過目(1940年7月21日);覆朱家驊信「尚須送菊老閱覆也」、「以便明晨再送菊老處閱定」(1940年7月25日)。按,此表示小事,亦要向菊老請示。 |

| 12. | 菊老赴港期間,如有購書,亦須俟菊老回國後再決定,如1940年6月3日鄭振鐸致函張壽鏞函說:「大德本《唐書》及《晉書載記》當待菊老歸時解決」。 |

| 13. | 除嘉業堂藏書外,菊老最關心的是張芹伯的藏書,1940年5月15日鄭振鐸致函張壽鏞說,菊老甚掛念張芹伯書之成交與否,因為菊老素來看重「板本書」,故於張氏所藏,尤為注意也。 |

| 14. | 張元濟售多種宋版書和唐、宋寫本等給文獻保存同志會,等同為同志會購得國寶級書。 |

其他雖未見諸文字,但就張元濟與鐵琴銅劍樓主人關係之密切,瞿鳳起售書給同志會,與愛國心有關,亦與張之交情有關。又,同志會多位成員,包括編目人員,都在張元濟領導的商務印書館服務過。包括鄭振鐸主編《小說月報》,何炳松主編《教育雜誌》,幫忙在香港匯款到上海的當時商務印書館總經理王雲五,還有參與編目的沈志堅是「商務」資深員工。可以說「同志會」的團隊,大部分是出身於「商務」的伙伴。所以,在工作上,易於溝通、合作。可見菊老不但有直接實際參與,也有間接從旁協助、關心。

【問題十三】

聽說你編單篇論文題目時,一天下來常抄200篇左右,經驗累積產生一種自然法則:空洞的篇名,內容一定空洞。你覺得這9篇專文的題名如何?

【回答】

我已多年不編二次文獻。退休後到圖書館借書,會順便翻翻圖書館雜誌,發現流行一些抽象式的題名,覺得很好奇,再翻翻內容,感覺有點虛幻,不切實際。惟這幾篇專文的題名都很具體、明確,都能概括文章的內容。我只有兩點小意見。

| 1. | 歸納9篇題名,近似的語詞有搜購、蒐購、搶救。前兩個語詞是同義詞,都是在正常的情況下,購買東西、物品、書刊之意;搶救則略有不同,是指在緊急危險的情況下,迅速救護物品、書刊、文物之意。1940年至1941年在上海淪陷區搶奪古籍的日本、美國、平賈、滬賈等,要與他們競爭,非用「搶救」不可,也才能貼切當時的情境。盧錦堂有3篇文章,題名均有「搶救」二字;劉哲民和陳政文合編的鄭振鐸書信集,正題是《搶救祖國文獻的珍貴記錄》,亦有「搶救」二字;沈津文章中多次用「搶救」二字;蘇精有些文章中「搜購」和「搶救」交替使用。鄭振鐸在〈求書日錄〉乙文,堅持要用「搶救」的理由,原文是這樣說的:「說是『搶救』,那並不是虛假的話。如果不是為了『搶救』,在這國家存亡危急的時候,我們如何能夠再向國家要求分出一部分──雖然是極小的一部分──作戰的力量來作此『不急之務』呢?我替國家收到也是園舊藏元明雜劇,是偶然的事;但這『搶救』民族文獻的工作,卻是有計劃的,有組織的。為什麼在這時候非『搶救』不可呢?」所以,我是傾向支持用「搶救」二字的。 |

| 2. | 題名大家都是標示「中央圖書館」,其中有一專文題名寫「國家圖書館」,這是不符合當時情況的,何況細讀該篇全文,內容都是用「中央圖書館」五個字,是與標題不符的。 |

文章的命名很重要,除上述要注意具體、確切外,還要便於編製題錄、目錄、索引和關鍵詞。

【問題十四】

請問最後一個問題,屬於較敏感的話題,假設職掌是管理一個機關的舊檔案,是否可在檔案未公布或出版以前,就將自己研究檔案的心得或成果發表在刊物上。

【回答】

恕我不答覆這個問題。我只是盼望、期待圖書館對於這批遷臺逾六十載的全部檔案能早日整理和出版。可優先公布1940年至1941年搶救古籍這段期間的相關檔案文獻(黃寬重館長任內曾舉辦「1940-1941中央圖書館搜購古籍檔案展」),事實上,已有部分檔案已刊登在海峽兩岸的期刊。如:文獻保存同志會第一號至第九號工作報告書及有關公文書信,已刊登1983年的《中央圖書館館刊》(劉顯叔先生主編)。臺北大學研究生方國璇的碩士論文,也將九號工作報告書列為附錄,網路上都可列印。鄭振鐸給蔣復璁的信,約有70通左右,較重要的26通,在2001年和2002年,已刊登中國國家圖書館印行的《文獻》,尚有四十多通即可分批刊登臺灣的《國家圖書館館刊》。檔案不公開,一定會影響研究工作,這是很淺顯的道理。這一點我預備當作結論之一來講,如今在這裡交待過。結論就不再提此事了。

結論

上述諸專文或研究鄭振鐸的著述文字,個別的特點和缺失,已分別在正文述及,結論不再重複。

本文最後提出四點結論,其中一點可視為餘論:1. 總結和歸納上述著述文字的共同缺點;2. 試以人物為中心,選出三位互相之間關係密切並扮演重要角色的人物,論斷其功與過;3. 提出後續的課題研究方向;4. 呼籲行文慎用「全部」、「全數」,「種」、「部」的用語,算是餘論。

茲分別說明如下:

第一點,總結上述諸專文的著述文字,統計其引文、注釋和參考文獻,發現一共同現象,即在展開研究工作之前,在文獻蒐集方面,不論原始史料,或一般文獻,均不夠周延,不夠全面。舉例來說,主要是未引用或參考鄭振鐸的日記,陳福康的著作(如《鄭振鐸年譜》),孫家晉(吳岩)的3篇回憶文章,以及謝辰生的一篇文章和百科全書的一個條目。同時,在利用上述文獻史料時,未互相比較研究,包括原始史料之間的比較,一般文獻之間的比較,陳福康著作新舊版的比較,原始史料和一般文獻的比較。只要認真加以比較,就會發現一些疑問。如據鄭振鐸抗戰勝利後的日記,蔣復璁常到上海來,兩人經常見面,卻未見日記有二人到法寶館(保管中央圖書館善本古籍的地方)的記錄。未見日記載有鄭振鐸向蔣復璁報告法寶館藏書整理的進度,何時可全部運往南京等。又據孫家晉的回憶錄,提到徐森玉、錢鍾書等人到過法寶館,惟獨未見蔣復璁到法寶館的記錄。這些事,令人覺得其中必有蹊蹺,必有不可告人的祕密。果然,後來這些善本古籍,有不少被中共接收了。蔣復璁的著作裡,未見有「法寶館」三個字,疑與此事(法寶館未運到南京的善本古籍,1949年以後被中共接收)有關。又,由日運回的一百多箱善本古籍,有幾篇專文說全數運回南京。1947年9月23日「國立中央圖書館復員以來工作述要」,表列由日運回的善本古籍有34,970冊,此數字與在日本所造的清冊完全吻合。負責押運這批古籍運回上海的王世襄,大陸淪陷後,鄭振鐸當文物局長,王世襄當面問起這批書。鄭振鐸說,大陸淪陷前夕,政府從京滬撤退時,又被運往臺灣了。(見王世襄《錦灰不成堆:王世襄自選集》,頁77)這種答覆可說拐彎抹角,一點也不直爽。他不敢說都運到南京了,後來又被運往臺灣了。鄭氏的談話,也露出破綻,表示上海也有藏書,非全部運往南京。謝辰生的文章說,這批善本古籍抵達上海後,有幾百種(另乙文說一大批珍貴圖書)被祕密轉移到法寶館。謝辰生本人到上海碼頭迎接這批古籍,他的文章應該是較可靠的。前述中央圖書館的「工作述要」,表列冊數下附注「待登錄」三字,表示冊數可能是根據圖書清冊抄的,尚未逐冊核對,未有點收者的簽名。同時,中央圖書館似未見有這107箱善本古籍何時運到南京的檔案。

上舉二例,透過文獻史料的比對、考證和抽絲剝繭,不難找到真相和答案。

第二點,試從這次搶救古籍行動中,找出三位相互之間關係密切,並扮演重要角色的人物,論斷其功與過。這三位人物是鄭振鐸、徐森玉和蔣復璁。先列舉幾件事,證實我上述的看法。

在鄭振鐸的日記中,出現的人名,次數最多的是徐森玉和蔣復璁。唐弢〈西諦先生二三事〉乙文,說:「以後我在廟弄(按,指鄭振鐸住家)經常遇見徐森玉老先生。在我的印象中,事無巨細,他(按,指徐森玉)的確是同西諦商量的。」(見《鄭振鐸紀念集》,頁421)。1945年10月6日,鄭振鐸請客,蔣復璁是不速之客。1949年2月26日,鄭振鐸在香港寫信給上海的顧廷龍,說:「玄覽堂三集事盼兄鼎力主持,如不能續印下去,則僅此四十冊亦可成書,乞商之慰堂兄(按,指蔣復璁)為荷。」此表示,一直到1949年2月底,鄭、蔣二人仍有聯繫。至於蔣復璁與徐森玉,也是關係密切,1940年12月,蔣復璁請徐森玉從重慶到上海協助鄭振鐸搶購古籍,蔣復璁的文章也提到中央圖書館遷臺的善本書是由徐森玉選定的,對徐森玉不能來臺,有點惋惜。

這三位有一共同點,都是一生奉獻給國家的文化事業,並做出偉大的、卓著的貢獻。如今要論斷其功過,內心至感痛苦,何況蔣館長是我上大學時教我目錄學和版本學兩門課的老師,他教的目錄學是真正的目錄學,不是教目錄學史。

先談鄭振鐸。從1939年底倡議搶救善本古籍,到1941年12月初,太平洋戰爭爆發止,對搶救陷區古籍付出最大心血的第一人是鄭振鐸,這兩年的收穫也好,成果也好,在圖書館史上、圖書史上、藏書史上,都是空前的。詳情上述諸專文和陳福康的相關著作都提到了,細節也可以從鄭振鐸給張壽鏞和蔣復璁的三百多通信中,和文獻保存同志會給蔣復璁的九號工作報告書,找到具體的證明。另外,鄭振鐸還精選明代珍貴史籍編為三集《玄覽堂叢書》,予以傳布,又是另一貢獻。不過,受政府委託,後來又被聘為中央圖書館編纂,將搶救的部分善本古籍,有意留在上海法寶館,不寄往南京,後來由中共接收。中共建政後,立即當上文化部文物局局長,並南下處理(順便?)法寶館的藏書。在蔣復璁早期的著述,提到搶救善本古籍的事,都不提鄭振鐸的名字,是有原因的,晚年的著述文字或回憶錄,就有提鄭振鐸了。我想對一個人的評價,功與過還是可以分開的。不過,近幾年國家圖書館的同人撰文或館方的出版品,談到這段歷史,引太多正面或片面有利於鄭振鐸的說法,隻字不評搶救的善本古籍,鄭振鐸有意不運往南京的事實,這是有欠公允的。

再說徐森玉。他在1940年12月,由重慶抵上海,參與鄭振鐸的搶救古籍工作,曾先後參加海日樓、嘉業堂、合肥李氏書、張元濟藏書、寶禮堂(未成交)善本古籍的鑑定。1941年7月攜80種善本精品到香港,後輾轉寄到重慶。抵重慶後,仍繼續參與購書決策。如1941年10月4日,徐森玉發一電文給鄭振鐸說「芹貨(按,指適園藏書)決購,款即全匯」,可見其扮演的重要角色。他是戰後最早從後方到上海了解戰時搶購的善本古籍的第一人。從這一刻開始,徐、鄭的交往日趨密切。由後來諸多重大事件都是徐森玉主動出面處理,如告訴鄭振鐸從日本運回善本古籍抵達上海碼頭的時間,告訴孫家晉說鄭振鐸已離開上海,往香港轉赴北平,帶中共地下組織所派黨員到孫家晉辦公地點,了解法寶館的情況等。1950年6月11日鄭振鐸給唐弢信上說:「他(指徐森玉)是一個『全才』,他的一言,便是九鼎,便是最後的決定」(見劉哲民、陳政文編《搶救祖國文獻的珍貴記錄──鄭振鐸先生書信集》,頁315),可見鄭振鐸多麼尊重徐森玉的看法。因此,不禁令人高度懷疑法寶館部分藏書不運往南京,是否由徐森玉策劃、安排,由鄭振鐸負責執行;或由徐、鄭共同策劃,由鄭振鐸來執行。陳福康著《鄭振鐸傳》一書,曾提到徐森玉對故宮博物院文物遷臺時,動了手腳,「有意不將某些重要文物標為一級,終於機智地保留下來一些珍品」(按,指留在中國大陸)(見該書頁430)。我個人不太能接受和認同徐老這些作法。

中共建政後,徐森玉曾任上海市文物保管委員會主任,上海博物館館長,國務院中央文物館副館長等職。

至於蔣復璁部分,蘇精和林清芬都說坐鎮重慶,運籌帷幄。這是身為館長責無旁貸的光榮任務。疏失方面,有識人不明和督導不周。前者,太相信鄭振鐸1946年以後的說法和作法。抗戰勝利後,鄭振鐸的政治立場已有明顯改變,這時蔣館長應立即派人將法寶館的全部藏書運回南京。由日運回的107箱善本古籍運到上海碼頭時,應派一組人去照應,並督導轉運南京,不能全權交由鄭振鐸處理。蔣館長很多事都被蒙在鼓裡,都未察覺。當時錢鍾書也是中央圖書館編纂,主編西文《書林季刊》,也去過法寶館,不知為什麼不提醒蔣復璁法寶館的事。至於說督導不周,是指善本古籍848箱擬分四批運臺,結果只運出644箱(按2010年9月《全國新書資訊月刊》說是466箱是錯的,又說蔣館長抗戰時「數度」潛入敵後,這是不可能的事)。蔣館長在1949年2月來臺視察第一、二批後,未能回到南京繼續督導第三批未運往部分及第四批繼續運臺,而到歐洲半年,研究或考察圖書館事業。按昌彼得在〈蔣慰堂先生七十年表〉(收在《慶祝蔣復璁先生七十歲論文集》乙文,說到歐洲是代表中華民國參加第五屆聯合國教科文組織會議,此有二錯,1. 非會議代表,據《第三次中國教育年鑑》載(頁731),會議代表5人:梅貽琦(首席代表)、李書華、熊慶來、陳源、袁同禮,名單未見蔣館長;2. 第四屆誤為第五屆。再回頭看杭立武的做法,杭在1949年3月被任命為教育部長,第一件事由上海飛臺灣專程看故宮、中央圖書館等單位運臺的古物古書,再回南京就職,4月22日離京到滬,5月將教育部中華教育電影製片廠的數百箱電教器材遷臺。可見杭、蔣兩人做法不同。再說蔣館長10月從歐洲回國,停留香港一年半後來臺的原因,《杭立武先生訪問紀錄》(中研院近史所,1990年)和《蔣復璁口述回憶錄》(中研院近史所,2000年)一書中昌彼得的說法,大不相同,請讀者自行比較。

第三點,是指未來的研究課題。就目前所知這兩年搶救的善本古籍,除留在中國大陸的圖書館之外,也有收藏於香港、澳門、日本和美國。也有一些下落不明的,所以國家圖書館有必要成立一個單位,專責調查陷區搶救的善本古籍,尚有多少未運到臺灣。其主要任務有:1. 調查目前留在南京圖書館有多少種陷區搶救的善本古籍。如據2012年10月南京圖書館網站,發現有《玄覽堂叢書》底本,即有15種之多(如《懷陵流寇始終錄》、《洞庭集》、《總督四鎮奏議》、《通惠河志》、《明朝小史》、《今史》、《大明律附例》、《平奧錄》等)。2. 調查由日運回前後107箱善本古籍,運抵上海碼頭後,有多少箱轉運南京,又有多少箱留在上海法寶館。3. 較重要的是研究下列已確知入藏北京圖書館的原屬中央圖書館所有的藏書,何時入藏北圖:(1) 上海法寶館約一百多箱。(2) 中國國家圖書館李致忠先生給周勛初教授所提的253種善本古籍。(3) 2012年在南京圖書館參展的11種《玄覽堂叢書》的底本。(4) 中國國家圖書館冀淑英教授所說《唐詩》謄清本158冊。4. 編一份下落不明或遺失清單。5. 調查兩岸以外各國收藏中央圖書館戰時搶救的古籍清單。

第四點,呼籲行文慎用「全部」、「全數」,「種」、「部」的用語,算是餘論。

「全部」、「全數」都是用於可以計算的東西,如果缺乏確切、有力的證據,不要寫買下某藏書家「全部」的藏書,或寫由日運回的古籍「全部」運回南京。又寫到購書總數,數量如有千種以上,尾數加「餘種」、「餘部」即可,如寫1,200多種、1,200多部、一千二百多種、一千二百多部。不要出現個位數,如有專文寫兩年搶救的古籍有「4,864部」,除非是用於善本書目的序文或凡例、圖書清單、根據登錄統計出來的數字。另有一小事,寫這一類的文章,要注意「種」和「部」的區別,如買到嘉業堂的抄本,有的專文寫「36種」,有的寫「36部」。有時「種」和「部」是可以通用的,大部分還是要加以區別。

附記:本文寫作期間,多承各界提供書刊資料,如盧錦堂教授指示迷津、文訊雜誌社總編輯封德屏博士、文訊雜誌社吳穎萍小姐、中央大學博士生洪楷萱小姐、中國江蘇省哲學社會科學界聯合會科普部主任吳穎文先生,提供鄭振鐸相關資料和南京圖書館的網站資料,使我足不出戶和不會操作電腦的人,可以完成此文,至深感謝。並請陳福康教授、諸專文作者、讀者批評指正。